2021年12月18日

GoProに被弾した話

先日、新しくGoProを購入したという記事を書いたところですが、今回はGoProに被弾したときの話とその対策についてのお話です。

まずは被弾した時の動画をどうぞ。

この動画は2020年10月11日のゲーム会に参加したときのものです。もう一年前ですね(;・∀・)

GoProに被弾した、と言っても、正しくは「防護ケースに被弾した」、です。

ボクのサバゲーの腕前はお察しなのは自分でも分かっているので、より面白い映像を撮影するためにも友人にカメラを1台託すことが多くなりました。この時も、自分はドローン撮影をし、友人にGoProを1台ずつ、計2台託していました。

ゲーム会が終わり、友人からカメラを返してもらおうと思ったときに、そのうちの1台が被弾していることが分かりました。

動画でも、写真でも分かるように、見事にカメラ部分に被弾していました。カメラに被弾したのは気付かなかったそうです。

このハウジングケース、Amazonで購入した中華製のレプリカ品です。

スケルトンハウジングと言うもので、背部ドアや側面ドアが開いており、耐衝撃、耐防塵を一定の範囲で確保しつつも、操作がしやすくなっているものです。

サバゲーでは防水ハウジングのように完全密閉されてる必要が無いです。完全密閉されていると音や熱が籠ったり、操作がしにくいので、弾が入りこまないレベルの隙間であれば逆に利点であり、好んで使用しています。使用目的が中途半端なせいか、最近はこのタイプを見なくなったのが残念です。

公式品や防水ハウジングであれば被弾しても割れなかったかもしれませんが、結果として、被弾して破損することになりました。

破損自体は問題はありません。結果的にGoPro本体を守ることに成功しています。

スマホケースでも、柔らかい素材で衝撃を逃がすもの、硬くて破損を防ぐもの、代わりに破損して本体を守るもの、など様々ありますよね。

このケースも硬さで防いだのか、破損して衝撃を逃がしたのか、分かりませんがその役目を果たしてくれました。

サバゲーでは、カメラや光学機器など高価なものには防護手段を講じる、これが教訓であります。

ちなみにこの破損したハウジングケースは被弾した箇所を綺麗に処理したあと、100均で購入してきたポリカーボネート製のスマホケースの一部を切断して貼り付けて修繕しました。

貼り付ける前にエアガンで撃ってみましたが傷すらつかなかったので当面の間は問題なさそうです。と言うよりノーマルの状態より被弾に強くなったと思われます。

閑話休題。

hero9を購入した際に、本体の大きさがhero7とは異なるため新しくハウジングケースを買う必要性がでてきました。

同様のスケルトンハウジングを探しましたが、前述したとおり防水でもなく、防塵も完璧でないせいか見つけることができませんでした。

仕方がないので、防水ハウジングを購入しました。こちらも中華製のレプリカ品です。

レプリカ、レプリカ言っていますが、「公式品が高いから中華製を選んでいる」だけではなく、中華製は後発のためか公式品に無い機能が付いていたりすることも多く、まったく別の製品の側面として捉えています。

hero7で使用しているハウジングケースとの比較。

旧型のハウジングケースと比較してもひと回り大きくなっています。

当たり前ですが、電源や撮影ボタンはハウジングの外から使えるようになっています。

背面は完全密封されています。タッチパネルを使用することはできません。

この状態で使ってみましたが、予測どおり、音声がかなり籠ってしまうのと、ただでさえ発熱しやすいhero9なのに熱が内部に籠ってしまうという状態になりました。

これを解決するために防護ケースに穴を開けることにしました。

前部と上部のマイク位置にドリルで穴を開けました。

これだけで集音性は格段に改善されます。この程度の穴であればホコリはともかくBB弾が中に入ることはありません。

音の籠りに悩んでいる人におススメです。

次は背面ドアの加工。

これが思っていた数倍大変でした(;^ω^)

工作機械はドリルしかなかったので、プラスチック切断用のカッターを買ってきました。

四隅にドリルで穴を開けた後、プラスチック切断用カッターでその穴をつなげて切断しようとしたのですが、思っていた以上にケースが分厚い・・・!

何度も何度も削っていくうちにようやく切断することができました。

人力、めっちゃ大変・・・(-_-;)

工作機械があればそっちの方が絶対綺麗に切断できるだろうし、何より簡単だと思います(;^ω^)

切断したケースの厚みを図ると3mmありました。

傷だらけでボロボロですが、使用には問題なし。被弾、放熱、音声、操作、すべての課題を解決することができました!

GoProや光学機器はなかなか高価な代物です。

エアガンで撃ちあっているということを忘れずに被弾対策、バッチリしましょう!

まずは被弾した時の動画をどうぞ。

この動画は2020年10月11日のゲーム会に参加したときのものです。もう一年前ですね(;・∀・)

GoProに被弾した、と言っても、正しくは「防護ケースに被弾した」、です。

ボクのサバゲーの腕前はお察しなのは自分でも分かっているので、より面白い映像を撮影するためにも友人にカメラを1台託すことが多くなりました。この時も、自分はドローン撮影をし、友人にGoProを1台ずつ、計2台託していました。

ゲーム会が終わり、友人からカメラを返してもらおうと思ったときに、そのうちの1台が被弾していることが分かりました。

動画でも、写真でも分かるように、見事にカメラ部分に被弾していました。カメラに被弾したのは気付かなかったそうです。

このハウジングケース、Amazonで購入した中華製のレプリカ品です。

スケルトンハウジングと言うもので、背部ドアや側面ドアが開いており、耐衝撃、耐防塵を一定の範囲で確保しつつも、操作がしやすくなっているものです。

サバゲーでは防水ハウジングのように完全密閉されてる必要が無いです。完全密閉されていると音や熱が籠ったり、操作がしにくいので、弾が入りこまないレベルの隙間であれば逆に利点であり、好んで使用しています。使用目的が中途半端なせいか、最近はこのタイプを見なくなったのが残念です。

公式品や防水ハウジングであれば被弾しても割れなかったかもしれませんが、結果として、被弾して破損することになりました。

破損自体は問題はありません。結果的にGoPro本体を守ることに成功しています。

スマホケースでも、柔らかい素材で衝撃を逃がすもの、硬くて破損を防ぐもの、代わりに破損して本体を守るもの、など様々ありますよね。

このケースも硬さで防いだのか、破損して衝撃を逃がしたのか、分かりませんがその役目を果たしてくれました。

サバゲーでは、カメラや光学機器など高価なものには防護手段を講じる、これが教訓であります。

ちなみにこの破損したハウジングケースは被弾した箇所を綺麗に処理したあと、100均で購入してきたポリカーボネート製のスマホケースの一部を切断して貼り付けて修繕しました。

貼り付ける前にエアガンで撃ってみましたが傷すらつかなかったので当面の間は問題なさそうです。と言うよりノーマルの状態より被弾に強くなったと思われます。

閑話休題。

hero9を購入した際に、本体の大きさがhero7とは異なるため新しくハウジングケースを買う必要性がでてきました。

同様のスケルトンハウジングを探しましたが、前述したとおり防水でもなく、防塵も完璧でないせいか見つけることができませんでした。

仕方がないので、防水ハウジングを購入しました。こちらも中華製のレプリカ品です。

レプリカ、レプリカ言っていますが、「公式品が高いから中華製を選んでいる」だけではなく、中華製は後発のためか公式品に無い機能が付いていたりすることも多く、まったく別の製品の側面として捉えています。

hero7で使用しているハウジングケースとの比較。

旧型のハウジングケースと比較してもひと回り大きくなっています。

当たり前ですが、電源や撮影ボタンはハウジングの外から使えるようになっています。

背面は完全密封されています。タッチパネルを使用することはできません。

この状態で使ってみましたが、予測どおり、音声がかなり籠ってしまうのと、ただでさえ発熱しやすいhero9なのに熱が内部に籠ってしまうという状態になりました。

これを解決するために防護ケースに穴を開けることにしました。

前部と上部のマイク位置にドリルで穴を開けました。

これだけで集音性は格段に改善されます。この程度の穴であればホコリはともかくBB弾が中に入ることはありません。

音の籠りに悩んでいる人におススメです。

次は背面ドアの加工。

これが思っていた数倍大変でした(;^ω^)

工作機械はドリルしかなかったので、プラスチック切断用のカッターを買ってきました。

四隅にドリルで穴を開けた後、プラスチック切断用カッターでその穴をつなげて切断しようとしたのですが、思っていた以上にケースが分厚い・・・!

何度も何度も削っていくうちにようやく切断することができました。

人力、めっちゃ大変・・・(-_-;)

工作機械があればそっちの方が絶対綺麗に切断できるだろうし、何より簡単だと思います(;^ω^)

切断したケースの厚みを図ると3mmありました。

傷だらけでボロボロですが、使用には問題なし。被弾、放熱、音声、操作、すべての課題を解決することができました!

GoProや光学機器はなかなか高価な代物です。

エアガンで撃ちあっているということを忘れずに被弾対策、バッチリしましょう!

2021年12月12日

【GoPro】GoPro hero9を購入しました

ちょっと前の話になりますが、GoPro hero9を購入しました。

現在所有しているhero7で十分満足していたので、まったく買う気は無かったのですが・・・

1.hero10が発売され、前型のhero9実売価格が落ち着いてきたこと。

2.仕事やプライベートで持っていると便利なこと。

3.久しぶりに新しい電化製品を触りたくなったこと。

4.ミリタリー成分が不足していたこと。

以上の4点を考慮して、急遽購入することにしました。

どうしようかを考えて2日で購入しました。ビバ!衝動買い!

【hero9とhero10どっちを買おうか】

新しく発売したhero10と相場が下がってきているhero9、どちらを買おうかまず迷いました。

違いを調べてみると、

・サイズや重量はほぼ変わりません(hero9の方が約5g重い)。

・売りの手振れ補正機能はhero9がHyperSmooth 3.0、hero10が4.0とさらに強力になっている。

・プロセッサーがGP1からGP2にバージョンアップされており、もっさりとしたhero9に比べるとサクサク動く。

あたりが比較される部分でしたが、正直どちらでもいいな、と言うのが感想でした。

肝心の撮影機能は、hero10が5.3k60fps撮影が可能と、わずかながら性能が良くなっているようでしたが、ボクの場合、サバゲーでの使用がメインということを考えるとFHD以上の解像度は正直必要ありません。

勿論、無いよりはあった方がいいのですが、高解像度での撮影の場合、バッテリーの持ちが悪くなったり、データ容量が重くなったり、熱暴走しやすいというデメリットがあります。

また、撮影後もデータ編集が困難になったり、そもそもYouTubeでそこまでの高解像度に対応しておらず、まったく必要性を感じませんでした。

それを言ってしまうと、そもhero7から買い替える必要が無いのでは・・・と思ってしまいます(;^ω^)

hero10を使っている知人にも話を聞き、値段、機能を総合的に考えて、hero9を購入することにしました。

メルカリで新品未使用+充電器セットが4万ほどで購入できました。

今まで使っていたhero7とはバッテリーの仕様が異なっているので、予備バッテリーの更新が必須です。

今だと公式で購入すれば、サブスク付きのhero9本体で4.8万程度、hero10だとアクセサリーキット付きで5.4万程度で購入できるようなので、10も十分に選択肢に上がると思います。

とにかく、hero10が発売された直後のせいか、充電器とバッテリーが品薄になってきていたので、充電器セットは渡りに船でした。

さて、GoProのレビューですが、いろいろな人がいっぱい出しているし、新機種の10も出たので割愛!

hero9を使ってみたサバゲーマー目線で感想をつらつらと書いていきます。

まずは本体ですが、前面にフロントディスプレイが付いたことで、カラーで映像や情報を確認できるようになりました。

また背面ディスプレイは、今までの機種と比較して、明るく、高精細、大型化しています。

GoPro全般に言えることですが、タッチパネルの感度は相変わらずあまりよくありません。

hero9はアップデートで少し改善されたみたいですがもっさり感は否めません。

フロントディスプレイの搭載、背面ディスプレイの強化と、VLOGなど自撮りをする場合は便利になったと思いますが、サバゲーではフロントディスプレイはおろか、背面ディスプレイも確認以外で見ることが無いのであまり必要のない機能でした。

hero8から更新された、ケースが無くても本体のみで着脱が機能はhero9にも搭載されています。

通常使用ではとても便利ですが、サバゲーでは被弾による破損の可能性があるのでケースは必須。

ゲーム外での使用は便利ですが、ゲーム中は使わない、使えない機能です。

hero7と大きさの比較。大きさがひと回り違います。

上記の機能が付加されたこと、バッテリー容量が大きくなったことでサイズがかなり大きくなりました。

hero7→hero8→hero9と徐々に大きくなってきています。機能を充実させつつ小型するのがなかなか難しくなっているのかなと思いました。

大きさもさることながら重量が結構重くなりました。

このおかげでヘッドマウントを使っての装着感が悪いです。頭の上にデンっと乗っている感じがします。

頭を振ることで遠心力もかかりやすくなって、hero7に比べて違和感が増えました。

機能面では進化したhypersmoothが良い感じですが、画像は前述したとおり、FHDで撮影するので代わり映えがありません。

バッテリーは、容量が30%増えたとのことで、持ちはかなり良くなりました。hero7の時は3~4本必要でしたが、hero9は2本で1日持ちそうでした。(1日=15分ゲームを6~8セット程度。途中退場あり。)

結果的に言うと、サバゲーで使用する分にはhero7で十分かなと思いました。

サイズ、重量、解像度がちょうどいいバランスにまとまっています。勿論、「より高い解像度で撮影したい」、「激しく立ち回るのでhypersmoothが強力なのがいい」など求めるものによって変わってくるとは思います。

一方でhero9は普通の環境での使用を考えればhero7に勝ります。

が、それならば新型のhero10の方が値段を考えなければベターな選択肢になると思います。

GoProだけでなく、最近の家電製品のアップデートは、ちょっと機能を追加しただけで新型出しました感を出しているように見えます。

値段を高くして新しく発売するのであれば、もっと技術的ブレークスルーが欲しいですね。

GoProで言うと、旧型はhero7が最高峰だと思っています。hero8からが新型で、これからの発展に期待です。

現在所有しているhero7で十分満足していたので、まったく買う気は無かったのですが・・・

1.hero10が発売され、前型のhero9実売価格が落ち着いてきたこと。

2.仕事やプライベートで持っていると便利なこと。

3.久しぶりに新しい電化製品を触りたくなったこと。

4.ミリタリー成分が不足していたこと。

以上の4点を考慮して、急遽購入することにしました。

どうしようかを考えて2日で購入しました。ビバ!衝動買い!

【hero9とhero10どっちを買おうか】

新しく発売したhero10と相場が下がってきているhero9、どちらを買おうかまず迷いました。

違いを調べてみると、

・サイズや重量はほぼ変わりません(hero9の方が約5g重い)。

・売りの手振れ補正機能はhero9がHyperSmooth 3.0、hero10が4.0とさらに強力になっている。

・プロセッサーがGP1からGP2にバージョンアップされており、もっさりとしたhero9に比べるとサクサク動く。

あたりが比較される部分でしたが、正直どちらでもいいな、と言うのが感想でした。

肝心の撮影機能は、hero10が5.3k60fps撮影が可能と、わずかながら性能が良くなっているようでしたが、ボクの場合、サバゲーでの使用がメインということを考えるとFHD以上の解像度は正直必要ありません。

勿論、無いよりはあった方がいいのですが、高解像度での撮影の場合、バッテリーの持ちが悪くなったり、データ容量が重くなったり、熱暴走しやすいというデメリットがあります。

また、撮影後もデータ編集が困難になったり、そもそもYouTubeでそこまでの高解像度に対応しておらず、まったく必要性を感じませんでした。

それを言ってしまうと、そもhero7から買い替える必要が無いのでは・・・と思ってしまいます(;^ω^)

hero10を使っている知人にも話を聞き、値段、機能を総合的に考えて、hero9を購入することにしました。

メルカリで新品未使用+充電器セットが4万ほどで購入できました。

今まで使っていたhero7とはバッテリーの仕様が異なっているので、予備バッテリーの更新が必須です。

今だと公式で購入すれば、サブスク付きのhero9本体で4.8万程度、hero10だとアクセサリーキット付きで5.4万程度で購入できるようなので、10も十分に選択肢に上がると思います。

とにかく、hero10が発売された直後のせいか、充電器とバッテリーが品薄になってきていたので、充電器セットは渡りに船でした。

さて、GoProのレビューですが、いろいろな人がいっぱい出しているし、新機種の10も出たので割愛!

hero9を使ってみたサバゲーマー目線で感想をつらつらと書いていきます。

まずは本体ですが、前面にフロントディスプレイが付いたことで、カラーで映像や情報を確認できるようになりました。

また背面ディスプレイは、今までの機種と比較して、明るく、高精細、大型化しています。

GoPro全般に言えることですが、タッチパネルの感度は相変わらずあまりよくありません。

hero9はアップデートで少し改善されたみたいですがもっさり感は否めません。

フロントディスプレイの搭載、背面ディスプレイの強化と、VLOGなど自撮りをする場合は便利になったと思いますが、サバゲーではフロントディスプレイはおろか、背面ディスプレイも確認以外で見ることが無いのであまり必要のない機能でした。

hero8から更新された、ケースが無くても本体のみで着脱が機能はhero9にも搭載されています。

通常使用ではとても便利ですが、サバゲーでは被弾による破損の可能性があるのでケースは必須。

ゲーム外での使用は便利ですが、ゲーム中は使わない、使えない機能です。

hero7と大きさの比較。大きさがひと回り違います。

上記の機能が付加されたこと、バッテリー容量が大きくなったことでサイズがかなり大きくなりました。

hero7→hero8→hero9と徐々に大きくなってきています。機能を充実させつつ小型するのがなかなか難しくなっているのかなと思いました。

大きさもさることながら重量が結構重くなりました。

このおかげでヘッドマウントを使っての装着感が悪いです。頭の上にデンっと乗っている感じがします。

頭を振ることで遠心力もかかりやすくなって、hero7に比べて違和感が増えました。

機能面では進化したhypersmoothが良い感じですが、画像は前述したとおり、FHDで撮影するので代わり映えがありません。

バッテリーは、容量が30%増えたとのことで、持ちはかなり良くなりました。hero7の時は3~4本必要でしたが、hero9は2本で1日持ちそうでした。(1日=15分ゲームを6~8セット程度。途中退場あり。)

結果的に言うと、サバゲーで使用する分にはhero7で十分かなと思いました。

サイズ、重量、解像度がちょうどいいバランスにまとまっています。勿論、「より高い解像度で撮影したい」、「激しく立ち回るのでhypersmoothが強力なのがいい」など求めるものによって変わってくるとは思います。

一方でhero9は普通の環境での使用を考えればhero7に勝ります。

が、それならば新型のhero10の方が値段を考えなければベターな選択肢になると思います。

GoProだけでなく、最近の家電製品のアップデートは、ちょっと機能を追加しただけで新型出しました感を出しているように見えます。

値段を高くして新しく発売するのであれば、もっと技術的ブレークスルーが欲しいですね。

GoProで言うと、旧型はhero7が最高峰だと思っています。hero8からが新型で、これからの発展に期待です。

2021年04月11日

【Kapund】アクションカメラ用バックパックマウントを購入しました。

アクションカメラっていいですよね。

簡単に持ち運べるし、今までのカメラではできにくかった臨場感のある雰囲気を撮影することができます。

ボクもサバゲーではもちろん、プライベートでも使ったりしています。

ですが、アクションカメラという分野がだいぶ人権を得てきたとは言え、カメラを持ったり身に付けて歩いていると、「お?何やってんだコイツ?」という視線を受けますし、子どもを撮影しようと手にカメラを持っていると、とっさの対応ができなかったりします。

そんなこんなで、散歩しながら気楽に動画撮影したいと思い、バックパックに取り付けるカメラマウントを購入しました。

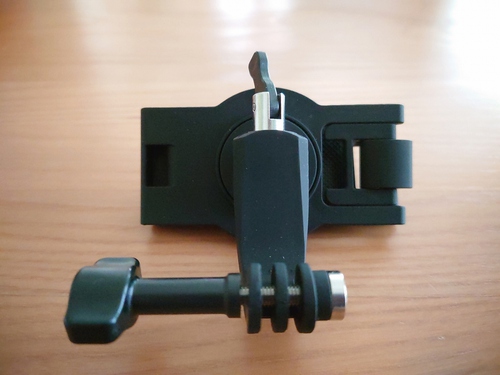

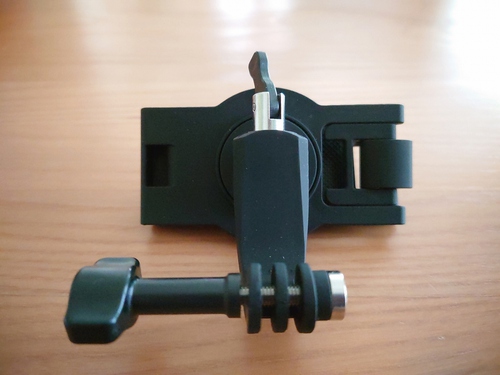

今回Amazonで購入したのはこちら。購入時の値段は1,499円でした。

安定の中華製のバックパックマウントです。

というか、アクションカメラ用のバックパックマウントはほぼ中華製しかありません。

そしてこちらも案の定、同じような商品が名前を変えて並んでいます。

値段も違うし、ところどころ使用感も違って、正直どれを選べばいいか迷います。

ボクも「説明見るとなんとなくこっちの方が良さそう」というレベルで選びました。ガチャかよ。

簡易包装で、袋に本体だけペロッと入っていました。取扱説明書はありません。

質感は悪くなく、本体は高品質のABS樹脂製でゴムのような不思議な触感です。ところどころアルミ合金が使用されており、シリコン製の滑り止めパッドが3箇所に使われています。本体重量が約85g、アームの耐荷重が1.5kgとのこと。

厚さ2〜15 mm、幅70 mm以下に対応しているようです。

アームは小気味いいクリック感とともに、15度ずつ360度回転し、様々な角度でカメラを固定できます。

goproを装着してみました。フィンガーを差し込むとき、やや硬く、穴が若干ズレていましたが問題なく装着、固定できました。

付属のスクリューは微妙に長さが合いません。

gopro付属のスクリューだとピッタリ長さが合います。

長くても使えないことはないので、特に問題は無いかと思います。

アームの上にチョンマゲみたいなパーツがあるのですが、取説がないので何に使うかわかりません…

たぶん角度を調整する(…と言っても倒すか倒さないかの2択だが…)ためのパーツじゃないかなぁと思いますが、どうなんでしょ。

ある程度のバックパックベルトの厚みに対応させるためにスリットが2種類あり、この部分がカタカタと上下します。

壊れるとしたらこの部分かなぁ。

ベルトを挟む部分と体に当たる部分に、シリコン製の滑り止めと損傷防止を兼ねています。

前述したとおり、厚さ2〜15 mm、幅70 mm以下のベルトに対応しています。

あまり薄すぎるとロックがうまくかかりませんでした。少し厚めのベルトにテンションをかけてロックする方が安定します。

「マウントが胸部に当たって痛い」というレビューがありましたが、5kgの荷物をバックパックに入れて装着してみましたがまったくそのようなことはありませんでした。恐らく重量が嵩むと体に食い込むのだと思われます。あまり上の方でなく、胸のあたりに付けるようにすると緩和されるのではないでしょうか。

早速、バックパックに取り付けて撮影してきました。何点かメリットデメリットが見えてきました。

まず、バックパックベルトはある程度厚めのものが良いです。厚すぎると取り付け自体ができないですが、薄すぎるとロックが甘くなり(もしくはロックがかけられない)振動で外れる原因になります。

二つ目は、バックパックに取り付けた後、しっかりと水平になっているかをチェックした方が良いです。こんなもんだろうと取り付けて撮影したところ、曲がって撮影されていました(;^ω^)

三つ目は、手に持って撮影する時よりも、体に密着していて衝撃が直に伝わるためか、手ブレが通常より多かったです。

色々と課題もありましたが、「両手をフリーにできる」こと「目立ちにくいこと」のメリットを天秤にかけ、撮影方法を考えていくと便利なアイテムだと思います。

簡単に持ち運べるし、今までのカメラではできにくかった臨場感のある雰囲気を撮影することができます。

ボクもサバゲーではもちろん、プライベートでも使ったりしています。

ですが、アクションカメラという分野がだいぶ人権を得てきたとは言え、カメラを持ったり身に付けて歩いていると、「お?何やってんだコイツ?」という視線を受けますし、子どもを撮影しようと手にカメラを持っていると、とっさの対応ができなかったりします。

そんなこんなで、散歩しながら気楽に動画撮影したいと思い、バックパックに取り付けるカメラマウントを購入しました。

今回Amazonで購入したのはこちら。購入時の値段は1,499円でした。

安定の中華製のバックパックマウントです。

というか、アクションカメラ用のバックパックマウントはほぼ中華製しかありません。

そしてこちらも案の定、同じような商品が名前を変えて並んでいます。

値段も違うし、ところどころ使用感も違って、正直どれを選べばいいか迷います。

ボクも「説明見るとなんとなくこっちの方が良さそう」というレベルで選びました。ガチャかよ。

簡易包装で、袋に本体だけペロッと入っていました。取扱説明書はありません。

質感は悪くなく、本体は高品質のABS樹脂製でゴムのような不思議な触感です。ところどころアルミ合金が使用されており、シリコン製の滑り止めパッドが3箇所に使われています。本体重量が約85g、アームの耐荷重が1.5kgとのこと。

厚さ2〜15 mm、幅70 mm以下に対応しているようです。

アームは小気味いいクリック感とともに、15度ずつ360度回転し、様々な角度でカメラを固定できます。

goproを装着してみました。フィンガーを差し込むとき、やや硬く、穴が若干ズレていましたが問題なく装着、固定できました。

付属のスクリューは微妙に長さが合いません。

gopro付属のスクリューだとピッタリ長さが合います。

長くても使えないことはないので、特に問題は無いかと思います。

アームの上にチョンマゲみたいなパーツがあるのですが、取説がないので何に使うかわかりません…

たぶん角度を調整する(…と言っても倒すか倒さないかの2択だが…)ためのパーツじゃないかなぁと思いますが、どうなんでしょ。

ある程度のバックパックベルトの厚みに対応させるためにスリットが2種類あり、この部分がカタカタと上下します。

壊れるとしたらこの部分かなぁ。

ベルトを挟む部分と体に当たる部分に、シリコン製の滑り止めと損傷防止を兼ねています。

前述したとおり、厚さ2〜15 mm、幅70 mm以下のベルトに対応しています。

あまり薄すぎるとロックがうまくかかりませんでした。少し厚めのベルトにテンションをかけてロックする方が安定します。

「マウントが胸部に当たって痛い」というレビューがありましたが、5kgの荷物をバックパックに入れて装着してみましたがまったくそのようなことはありませんでした。恐らく重量が嵩むと体に食い込むのだと思われます。あまり上の方でなく、胸のあたりに付けるようにすると緩和されるのではないでしょうか。

早速、バックパックに取り付けて撮影してきました。何点かメリットデメリットが見えてきました。

まず、バックパックベルトはある程度厚めのものが良いです。厚すぎると取り付け自体ができないですが、薄すぎるとロックが甘くなり(もしくはロックがかけられない)振動で外れる原因になります。

二つ目は、バックパックに取り付けた後、しっかりと水平になっているかをチェックした方が良いです。こんなもんだろうと取り付けて撮影したところ、曲がって撮影されていました(;^ω^)

三つ目は、手に持って撮影する時よりも、体に密着していて衝撃が直に伝わるためか、手ブレが通常より多かったです。

色々と課題もありましたが、「両手をフリーにできる」こと「目立ちにくいこと」のメリットを天秤にかけ、撮影方法を考えていくと便利なアイテムだと思います。

2020年12月05日

DJI Pocket2を購入しました!

前機種のOsmo Pocketから名前をPocket2に変えて、後継機種が発売されました(*゚▽゚ノノ゙☆パチパチ

Pocket2は、ノーマルセットと様々なオプションがセットになったCreatorコンボの2種類があります。

Creatorコンボは色々とお得そうなのですが、十分に使い切れなそうだったのでノーマルセットを購入しました。

前機種のOsmo Pocketは、小型ながらもジンバル付きのため手ブレがほとんど無く撮影できるという画期的な製品。

ちょっとした外出だったら、GoProよりも手軽で便利でした。

ただ、この完全無比と思われたOsmo Pocketの弱点は『画角が狭い』こと。

このことがすごく使い勝手を悪くしていました。

はてさて、後継機種のPocket2は改善できたのか、そこのところを含めて見ていきたいと思います!

前機種のレビューはこちら。

中身は、Pocket2本体、ミニ操作スティック、三脚マウント、スマートフォンアダプター(USB、Lightning各1個)、USBケーブル(type-C)、リストストラップ、取扱説明書、ステッカーです。

前述したとおり、その他のオプションがセットになったCreatorコンボもありますが、値段が通常タイプ49,500円に対してCreatorコンボが64,900円とその差1.5万円。

ガッツリ使っていきたい人であれば後者でも良いかもしれませんが、さっくり普段使いにであれば前者でも十分かも。

そして、そんなボクは前者。

本体の形状は、前機種とほとんど変わりませんが、ちょっとずつマイナーチェンジされています。

サイズ及び重量は以下のとおり。

Pocket 121.9×36.9×28.6 mm 116g

Pocket2 124.7×38.1×30.0 mm 117g

若干サイズアップされていますが、重量はほとんど変わりません。

カメラの解像度とか細かいところは割愛しますが、全般的にバージョンアップされています。

特徴的な部分を上げると、ISO感度が高くなったことで、暗いところでの撮影がしやすくなるようです。

また、最も気になっている部分であるカメラの画角ですが、視野角80度(35mm換算で26mm)から93度(35mm換算で20mm)になり非常に使い勝手が良くなりました。

また、ズーム機能も搭載され、4Kで2倍、FHD4倍ズームが可能です。

この3点の変更だけでも、撮影するためのストレスが一気に解消された気がします。

その他に、電源スイッチが前面からサイドに移動しました。

またリストストラップを付ける場所が前機種がケースでしたが、Pocket2は本体に設けられています。

逆サイドにはMicroSDカードスロットがあります。

電源を押したあとの起動も、前機種でもそんなに気にならなかったのですが、それを越えてさらに早くなりました。

正面は変わりが無いように見えますが、小さい穴が見えますか?

内蔵マイクが4箇所に増え、音質が向上しました。

前機種が2個で、やや平面的な音質になっていましたが、これは良い改善。

中央部のパネルをスライドさせ、スマートフォンアダプターやミニ操作スティックを装着します。

早速、ミニ操作スティックを装着してみました。

これがものすごく便利!

右のボタンを1回押すと、撮影方法(フォロー、固定、FPV)の切り替えをします。

また、2回連続押すことで、ズーム機能とカメラ位置の調整を交互に切り替えます。

左のスティックで、ズーム機能モードのときはズームイン、アウトの調整、カメラ位置の調整モードのときはカメラ位置を上下左右調整します。

このミニ操作スティックのおかげで、普通のカメラと遜色のない汎用性の高い撮影もできるようになりました。

ケースも大きく変更になりました。

ゴム製のバンドで止める形状ではなく、大きな切り欠きが入った独特な形状になりました。

バンドが無くなり、落ちてしまうのではないかという不安があったのですが、ピタッと収まり、逆さにして降ってみましたが外れることはありませんでした。

DJIの収納の素晴らしさは、前機種のOSMOPocketやMAVICミニのときに実感済みですが、Pocket2でも遺憾なく発揮されています。

ミニ操作スティックを付けたままでもしっかりと収納、保持されますし、アダプターや広角レンズもケースに入れて持ち運びをすることができます。

底部が空いているのも三脚マウントやDo-It-Allハンドルを装着したままでも収納できるようにするためでしょう。

正直、社外品の収納ケースを購入しなくても、このケースにカメラを収納して外に出るだけです。

非常に合理的で、頭が下がります。

前機種Osmo Pocketから買い換えるか、非常に悩みましたが、買い替えて正解でした。

通常のビデオカメラとアクションカメラの中間のような位置付けだと思っています。

通常のビデオカメラのような汎用性、操作性はありませんし、アクションカメラのように身に付けてサバゲーに参加する、ような使い方は難しいと思います。

ちょっと外出するときに簡単に記録を残すような、日々のちょっとした出来事を撮影するのに適した商品だと思います。

Pocket2が出て、前機種も値段が下がっているようですが、余裕があるのであればPocket2を購入することをオススメします。

前機種であった撮影のためのストレスがほぼすべて改善されています。特に画角の改善は本当に素晴らしい。

Creatorコンボは…VLOG付けたり、You Tuber向けで、普段遣いする人にはややオーバースペックかなぁと思います。

DJIは中国企業ですが、MAVICミニといいPocket2といい、本当に世界を見据えていると痛感させられます。

日本企業で対抗できる企業がどれだけあるのか・・・ちょっと寂しいですね。

2019年12月21日

DJI Mavic miniを購入しました!

12月に入りめっきり寒くなりました。

積もるまではいかないまでも雪も降ってきて、秋田エアソフトパークも今年は店じまいとなり、ドラクエウォークのための散歩も寒くてなかなか気が向きません(本末転倒

ということで、家の中で過ごすことが多くなったんですが、11月末のサバゲー動画は・・・ごめんね。気が向かないので放置気味ですw

そんな中、更に動画の作成を遅らせるように、10月に予約をしていた新たなオモチャが届きました!

DJI Mavic mini・・・ドローンです(*゚▽゚ノノ゙☆パチパチ

まったく購入する気がなかった、と言うより、存在を認知していなかったのですが、出張先のホテルでやることもなくネットサーフィンしていたら、出てきまして・・・

ちょっと2時間ほど悩んでポチッとしてしまいました。

ところがです。

注文開始直後に購入したものの、売れに売れているようで届かないんです、ブツが。

11月中旬に届く予定だったのですが、販売元から連絡があり、「メーカーから発送連絡が無く、たぶん数が揃えられないので12月中旬になる・・・」

何という死刑宣告か(´・ω・`)ショボーン

「ど、どどどど、どのくらい予約されているのか。初回でどの程度入ってくるのか。自分は何番なのか!」

と矢継ぎ早に質問してみたところ、そのショップでは・・・

・初回でどの程度の数が入ってくるかは分からない。

・400人超の予約が入っている

・49番目。(不吉な数字・・・)

ああああ、なんかもう絶望的。

てか、注文開始数時間後の注文だったのに49人待ちとかスゴイな。

キャンセルをして他のショップもしくは割引は無いけど公式で・・・なんて思ったのですが、時既に遅し。

どこもかしこも品切れ予約受付中の文字が。

12月なら早い方で1月やら3月入荷というショップも出ていたので、ワクワク感を押し殺して仕方なく待つことにしました。

結果的には、思っていたたよりも早く12月上旬に手元に届くことになりました。やったぜ。

さて、はやる気持ちを抑えつつ、さっそく開封していきます。

今回購入したのは、Fly more コンボver.。

本体だけの通常版と違い、バッテリーやプロペラなどが複数個入っています。

通常版46,200円に対して59,400円と割高ですが、買うのであればコンボがいいと思います。理由は後述。

外箱を開けると中から出てくるのは、キャリーバッグと複数の小箱。

勿体ぶらせるじゃねぇか、へっへっへっ。

キャリーバッグは表面に『DJI MAVIC』と書かれています。

作りもしっかりしていて、Amazonでよく売っているペラッペラのケースとは違います。

ジッパーのスライダーはひとつ。

なかなかセンスがいいデザインをしています。

開けると、Mavic mini本体とご対面。

他には、袋に入った何かがふたつ。

あとでゆっくりと弄んでやるぜ・・・( ̄ー ̄)ニヤリ

先にこっちの小箱から。

箱に小さく何かのマークが印字されています。

バッテリーが3本入っていました。

Mavic miniは、日本で発売するに当たって、機体重量199gという航空法の対象にならない重量設定にしてきました。

そこまで軽量化できたのは、このバッテリーのおかげ。

なるほどどうして、かなり小型で軽量です。(海外版は見たことないんだけどね)

その代償として、容量が少なく(海外版2400mAh、日本版1100mAh)なっていて、飛行時間18分程度と海外版Mavic miniの約半分になっています。そのため予備バッテリーは必須です。

冬季は寒さでバッテリーのスペックがさらに落ちるので10分程度の飛行と考えたほうがよさそうです。

ということで、通常版ではなく、コンボ版をオススメするのはこれが理由です。

もちろん、通常版を購入して、予備バッテリーを一緒に注文する、というのでもいいんですけどねw

こっちの箱はDJIマークの入ったプラグが入っていました。

こちらの箱には充電器。

バッテリーを3本差し込み充電することができますが、一気に充電するのではなく一本終われば次、と一本ずつの充電になります。

バッテリーを差し込むと正面にランプが点灯し、バッテリー残量を表示してくれます。

モバイルバッテリーを使って充電することもできるので屋外でも使用することができます

USBtype-Aコネクタのほか、type-Bにも対応しています。

その他の付属品。

プロペラの予備が3個。マイクロUSBケーブルが2本、スマートフォンと送信機をつなぐUSBケーブルが3個3種類。

コントロールスティックの予備、ねじ回し、です。

360度プロペラガードも付いてきます。

これがあるとかなり安心して飛行させることができます。

装着の仕方も簡単でよく計算されて作られているなぁという印象を受けました。

ちなみにプロペラガードを装着することで重量が200gを超えてしまいますが、「機体重量+バッテリーの重量」で判断するため航空法の対象にはなりません。

コントローラーも小型ですが、どうしてなかなか良くできています。

重さはドローン本体よりも重いですw

上部には折りたたみ式のアンテナ、写真撮影用のボタン、動画録画用のボタン、カメラの角度を変えるダイヤルがあります。

スティックは取り外しが可能で、必要なときに取り付けます。

取り付け方はくるくるとネジのように回すだけ。器具は必要ありません。

底部がパカッと開いて、この間にスマートホンを挟めてモニターとして使用します。

この部分はゴムのような質感になっていて滑り止めの役割を果たします。

開けたところには、コントロールスティックが収納されています。

初めて開封したときに、このことを知らずに予備のスティックを取り付けてしまいましたw

きっと同じことをやっている人が居るに違いない!

ドローン本体。

重量199gなので本当に小さい。

大きさも、折りたたみ時:140×82×57mm、展開時:160×202×55mm、プロペラ展開時:245×290×55mm(公式より)とまさに手乗りサイズ。

トイドローンとはよく言ったものだか、正直、不安を感じさせるサイズ感、重量です。ペラッペラw

Mavicシリーズにはあった『障害物検知機能』は下方のみ。

飛行技術が未熟なボクにとっては不安なところですが、このサイズであれば仕方がないですね。

背面にはmicroSDスロットとUSBtype-Bコネクタがあります。

スロット下にはランプが付いていて、機体の状態を教えてくれます。

背面がパカッと大きく上に開閉しバッテリーを差し込みます。

アームは折りたたみ式になっています。

前方のアームを水平に前に出したあと、後方のアームを下から上へスイングするように出します。

しまう時はその逆。順番が書いたシールが貼ってあるので迷わないです。

裏面。

電源は上部右側についています。

1回押したあと、長押しで電源が入ります。スタンダードなやり方らしいのですが初めは慣れませんでした。

正面にはカメラ。

最高2.7K/30FPS、FHD/60FPSで動画を撮影できます。

本格的な空撮をするのであれば、もっと上位機種を選択するでしょうし、このサイズのドローンでは必要十分だと思います。

DJIは中国企業ですが、中国企業と言えば、外見だけで中身が全く伴わない真似っ子製品をつくり続けている会社をよく見かけます。

しかし、この製品、技術には驚嘆せざるをえません。手持ちビデオカメラのosmo pocketももっていますが、本当にすごい。

ドローン技術だけで言えば日本は完全に後進国です。国産のドローンってあるんですかね。聞いたことないです・・・

この時期、天気の悪い日が続く秋田。

ドローンの飛行には適さない時期ですが、何とかかんとか飛行テストもしてきましたので、後日記事にしたいと思います。

手軽に空撮ができる時代になりました。本当に楽しいです玩具を手に入れられました(∩´∀`)∩

積もるまではいかないまでも雪も降ってきて、秋田エアソフトパークも今年は店じまいとなり、ドラクエウォークのための散歩も寒くてなかなか気が向きません(本末転倒

ということで、家の中で過ごすことが多くなったんですが、11月末のサバゲー動画は・・・ごめんね。気が向かないので放置気味ですw

そんな中、更に動画の作成を遅らせるように、10月に予約をしていた新たなオモチャが届きました!

DJI Mavic mini・・・ドローンです(*゚▽゚ノノ゙☆パチパチ

まったく購入する気がなかった、と言うより、存在を認知していなかったのですが、出張先のホテルでやることもなくネットサーフィンしていたら、出てきまして・・・

ちょっと2時間ほど悩んでポチッとしてしまいました。

ところがです。

注文開始直後に購入したものの、売れに売れているようで届かないんです、ブツが。

11月中旬に届く予定だったのですが、販売元から連絡があり、「メーカーから発送連絡が無く、たぶん数が揃えられないので12月中旬になる・・・」

何という死刑宣告か(´・ω・`)ショボーン

「ど、どどどど、どのくらい予約されているのか。初回でどの程度入ってくるのか。自分は何番なのか!」

と矢継ぎ早に質問してみたところ、そのショップでは・・・

・初回でどの程度の数が入ってくるかは分からない。

・400人超の予約が入っている

・49番目。(不吉な数字・・・)

ああああ、なんかもう絶望的。

てか、注文開始数時間後の注文だったのに49人待ちとかスゴイな。

キャンセルをして他のショップもしくは割引は無いけど公式で・・・なんて思ったのですが、時既に遅し。

どこもかしこも品切れ予約受付中の文字が。

12月なら早い方で1月やら3月入荷というショップも出ていたので、ワクワク感を押し殺して仕方なく待つことにしました。

結果的には、思っていたたよりも早く12月上旬に手元に届くことになりました。やったぜ。

さて、はやる気持ちを抑えつつ、さっそく開封していきます。

今回購入したのは、Fly more コンボver.。

本体だけの通常版と違い、バッテリーやプロペラなどが複数個入っています。

通常版46,200円に対して59,400円と割高ですが、買うのであればコンボがいいと思います。理由は後述。

外箱を開けると中から出てくるのは、キャリーバッグと複数の小箱。

勿体ぶらせるじゃねぇか、へっへっへっ。

キャリーバッグは表面に『DJI MAVIC』と書かれています。

作りもしっかりしていて、Amazonでよく売っているペラッペラのケースとは違います。

ジッパーのスライダーはひとつ。

なかなかセンスがいいデザインをしています。

開けると、Mavic mini本体とご対面。

他には、袋に入った何かがふたつ。

あとでゆっくりと弄んでやるぜ・・・( ̄ー ̄)ニヤリ

先にこっちの小箱から。

箱に小さく何かのマークが印字されています。

バッテリーが3本入っていました。

Mavic miniは、日本で発売するに当たって、機体重量199gという航空法の対象にならない重量設定にしてきました。

そこまで軽量化できたのは、このバッテリーのおかげ。

なるほどどうして、かなり小型で軽量です。(海外版は見たことないんだけどね)

その代償として、容量が少なく(海外版2400mAh、日本版1100mAh)なっていて、飛行時間18分程度と海外版Mavic miniの約半分になっています。そのため予備バッテリーは必須です。

冬季は寒さでバッテリーのスペックがさらに落ちるので10分程度の飛行と考えたほうがよさそうです。

ということで、通常版ではなく、コンボ版をオススメするのはこれが理由です。

もちろん、通常版を購入して、予備バッテリーを一緒に注文する、というのでもいいんですけどねw

こっちの箱はDJIマークの入ったプラグが入っていました。

こちらの箱には充電器。

バッテリーを3本差し込み充電することができますが、一気に充電するのではなく一本終われば次、と一本ずつの充電になります。

バッテリーを差し込むと正面にランプが点灯し、バッテリー残量を表示してくれます。

モバイルバッテリーを使って充電することもできるので屋外でも使用することができます

USBtype-Aコネクタのほか、type-Bにも対応しています。

その他の付属品。

プロペラの予備が3個。マイクロUSBケーブルが2本、スマートフォンと送信機をつなぐUSBケーブルが3個3種類。

コントロールスティックの予備、ねじ回し、です。

360度プロペラガードも付いてきます。

これがあるとかなり安心して飛行させることができます。

装着の仕方も簡単でよく計算されて作られているなぁという印象を受けました。

ちなみにプロペラガードを装着することで重量が200gを超えてしまいますが、「機体重量+バッテリーの重量」で判断するため航空法の対象にはなりません。

コントローラーも小型ですが、どうしてなかなか良くできています。

重さはドローン本体よりも重いですw

上部には折りたたみ式のアンテナ、写真撮影用のボタン、動画録画用のボタン、カメラの角度を変えるダイヤルがあります。

スティックは取り外しが可能で、必要なときに取り付けます。

取り付け方はくるくるとネジのように回すだけ。器具は必要ありません。

底部がパカッと開いて、この間にスマートホンを挟めてモニターとして使用します。

この部分はゴムのような質感になっていて滑り止めの役割を果たします。

開けたところには、コントロールスティックが収納されています。

初めて開封したときに、このことを知らずに予備のスティックを取り付けてしまいましたw

きっと同じことをやっている人が居るに違いない!

ドローン本体。

重量199gなので本当に小さい。

大きさも、折りたたみ時:140×82×57mm、展開時:160×202×55mm、プロペラ展開時:245×290×55mm(公式より)とまさに手乗りサイズ。

トイドローンとはよく言ったものだか、正直、不安を感じさせるサイズ感、重量です。ペラッペラw

Mavicシリーズにはあった『障害物検知機能』は下方のみ。

飛行技術が未熟なボクにとっては不安なところですが、このサイズであれば仕方がないですね。

背面にはmicroSDスロットとUSBtype-Bコネクタがあります。

スロット下にはランプが付いていて、機体の状態を教えてくれます。

背面がパカッと大きく上に開閉しバッテリーを差し込みます。

アームは折りたたみ式になっています。

前方のアームを水平に前に出したあと、後方のアームを下から上へスイングするように出します。

しまう時はその逆。順番が書いたシールが貼ってあるので迷わないです。

裏面。

電源は上部右側についています。

1回押したあと、長押しで電源が入ります。スタンダードなやり方らしいのですが初めは慣れませんでした。

正面にはカメラ。

最高2.7K/30FPS、FHD/60FPSで動画を撮影できます。

本格的な空撮をするのであれば、もっと上位機種を選択するでしょうし、このサイズのドローンでは必要十分だと思います。

DJIは中国企業ですが、中国企業と言えば、外見だけで中身が全く伴わない真似っ子製品をつくり続けている会社をよく見かけます。

しかし、この製品、技術には驚嘆せざるをえません。手持ちビデオカメラのosmo pocketももっていますが、本当にすごい。

ドローン技術だけで言えば日本は完全に後進国です。国産のドローンってあるんですかね。聞いたことないです・・・

この時期、天気の悪い日が続く秋田。

ドローンの飛行には適さない時期ですが、何とかかんとか飛行テストもしてきましたので、後日記事にしたいと思います。

手軽に空撮ができる時代になりました。本当に楽しいです玩具を手に入れられました(∩´∀`)∩

2019年08月15日

ガンカメラ用のレンズガードを購入しました!

さて、先日購入したガンカメラFOXEER LEGEND2。

マウントも準備ができて、あとは実戦投入するだけとなりました。

が、めっちゃ銃の先端に付いてるし、コレ被弾したら一発で終わりじゃないか?

と思いまして、レンズガードを付けることにしました。

しかし、この商品、特に専用品があるわけでもなくテキトーなものを見繕ってこなければなりません。

レンズ径を測ってみたところ25mmで、一般的なドットサイトよりやや小さめです。

探してみましたがこのサイズのレンズガードは見当たらなかったので、やや大きめのものを嵩上げして使うことにしました。

今回購入したのはDCIGUNS製のレンズカード。

クランプ式になっていて対象のサイズ調整ができる優れものです。

中身はアルミ製のレンズガードベース、レンズ、六角レンチ、取扱説明書。

レンズガード本体は六角ネジを締めることでサイズ調整ができます。

ポリカーボネートレンズは2mm厚とちょっとやそっとじゃ割れなさそう。

レンズに貼ってある保護シートは取りづらかった。

案の定、レンズの方が小さかったので、側面にビニールテープを巻きつけて嵩上げしてやりました。

結構ぐるぐる巻きにしてやる必要があります。

無事装着できました。これでガンカメラの準備は完了!

あとは何度も言ってますがゲーム会に参加するだけです(^q^)

マウントも準備ができて、あとは実戦投入するだけとなりました。

が、めっちゃ銃の先端に付いてるし、コレ被弾したら一発で終わりじゃないか?

と思いまして、レンズガードを付けることにしました。

しかし、この商品、特に専用品があるわけでもなくテキトーなものを見繕ってこなければなりません。

レンズ径を測ってみたところ25mmで、一般的なドットサイトよりやや小さめです。

探してみましたがこのサイズのレンズガードは見当たらなかったので、やや大きめのものを嵩上げして使うことにしました。

今回購入したのはDCIGUNS製のレンズカード。

クランプ式になっていて対象のサイズ調整ができる優れものです。

中身はアルミ製のレンズガードベース、レンズ、六角レンチ、取扱説明書。

レンズガード本体は六角ネジを締めることでサイズ調整ができます。

ポリカーボネートレンズは2mm厚とちょっとやそっとじゃ割れなさそう。

レンズに貼ってある保護シートは取りづらかった。

案の定、レンズの方が小さかったので、側面にビニールテープを巻きつけて嵩上げしてやりました。

結構ぐるぐる巻きにしてやる必要があります。

無事装着できました。これでガンカメラの準備は完了!

あとは何度も言ってますがゲーム会に参加するだけです(^q^)

2019年08月06日

ガンカメラ用マウントを購入しました!

先日、購入したガンカメラ「FOXEER LEGEND2+」。

カメラサイズや画質などはドンピシャなんだけど・・・

マウントが高すぎて、ドットサイトの視界を半分潰してる・・・(;^ω^)

こりゃマズイってことで、対策考えました。

1 ライザーマウントを使ってドットサイトの嵩上げをする。

ライザーマウントは20mmレイルの上に20mmレイルを増設して高さを調節できるアイテムです。

コレをレイルに乗っけて、その上にドットサイトを載せてカメラより高い位置に視点を持ってくるという方法。

Amazonで探すと手頃な値段でゴロゴロ出てくる。

だけど・・・光学機器が無駄に高くなるのがイヤ!という理由で保留!

2 海外から専用マウントを購入する。

結論から言うとこっちで解決しましたw

FOXEER LEGEND2で検索かけると、カメラマウントじゃないマウントベースを使ってる写真が結構出てくるんです。

これ、これが欲しいの!と検索かけてみるのですが、売っているのは海外サイトしかない。

自分でやるにはちょっと敷居が高いので、仕事で海外サイトを利用している弟にお願いして代理で購入してもらいました。

・・・てか、低いマウントベース付きのLEGEND2が売ってるし、しかもヤフオクより安いやんけ!

どうせ海外サイト利用して購入するんなら、初めからこっちにしておけばよかった・・・(;´д`)トホホ…

しかし、買ってしまったものは嘆いても仕方ない。

無事届くか心配でしたが、注文してから1週間ほどで手元に届きました。

値段は送料込みで3,000円弱とまぁまぁお安い。

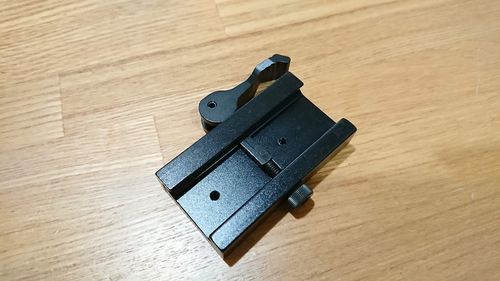

20mmQDマウントベースとマウントアタッチメント、六角レンチとネジが2本。

マウントベースは扱いやすいQDタイプだけど質感があまりよろしくない。

妙にテカテカしてるし、切削が洗い。レバーも何だかぎこちない。

サイズの割には重量もある。

まぁ、使えないことは無さそうだから目をつぶる。

20mmQDマウントベースとマウントアタッチメントを付属の2本のネジで固定する。

取り付けは無事成功。カメラもしっかり載せられます。

でも、レバーが右側に来るようになるんだけど、これで良いのかな?

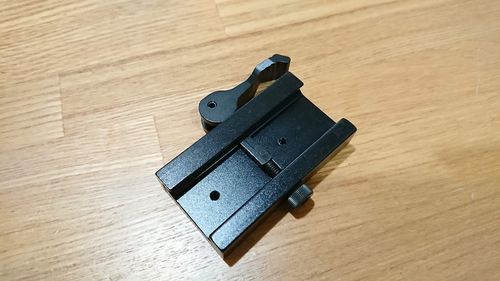

左側がカメラマウントベース、右側が今回の購入したQDマウントベース。

カメラの位置はかなり低くなる。

実際に銃に取り付けてみると・・・

上が今回のマウントベースを使用した場合。

下が前回のカメラマウントベースを使用した場合。

うん、いい感じ。覗いてみると・・・

上が今回のマウントベースを使用した場合。

下が前回のカメラマウントベースを使用した場合。

バッチリ視界が確保できるようになりました!ちょっと遠回りになりましたがカメラ周りはこれにて終了!

あとはいい動画が撮れるように射撃の腕を磨くこと。

そもそもサバゲーに行かないといけないんだけどね(;^ω^)

カメラサイズや画質などはドンピシャなんだけど・・・

マウントが高すぎて、ドットサイトの視界を半分潰してる・・・(;^ω^)

こりゃマズイってことで、対策考えました。

1 ライザーマウントを使ってドットサイトの嵩上げをする。

ライザーマウントは20mmレイルの上に20mmレイルを増設して高さを調節できるアイテムです。

コレをレイルに乗っけて、その上にドットサイトを載せてカメラより高い位置に視点を持ってくるという方法。

Amazonで探すと手頃な値段でゴロゴロ出てくる。

だけど・・・光学機器が無駄に高くなるのがイヤ!という理由で保留!

2 海外から専用マウントを購入する。

結論から言うとこっちで解決しましたw

FOXEER LEGEND2で検索かけると、カメラマウントじゃないマウントベースを使ってる写真が結構出てくるんです。

これ、これが欲しいの!と検索かけてみるのですが、売っているのは海外サイトしかない。

自分でやるにはちょっと敷居が高いので、仕事で海外サイトを利用している弟にお願いして代理で購入してもらいました。

・・・てか、低いマウントベース付きのLEGEND2が売ってるし、しかもヤフオクより安いやんけ!

どうせ海外サイト利用して購入するんなら、初めからこっちにしておけばよかった・・・(;´д`)トホホ…

しかし、買ってしまったものは嘆いても仕方ない。

無事届くか心配でしたが、注文してから1週間ほどで手元に届きました。

値段は送料込みで3,000円弱とまぁまぁお安い。

20mmQDマウントベースとマウントアタッチメント、六角レンチとネジが2本。

マウントベースは扱いやすいQDタイプだけど質感があまりよろしくない。

妙にテカテカしてるし、切削が洗い。レバーも何だかぎこちない。

サイズの割には重量もある。

まぁ、使えないことは無さそうだから目をつぶる。

20mmQDマウントベースとマウントアタッチメントを付属の2本のネジで固定する。

取り付けは無事成功。カメラもしっかり載せられます。

でも、レバーが右側に来るようになるんだけど、これで良いのかな?

左側がカメラマウントベース、右側が今回の購入したQDマウントベース。

カメラの位置はかなり低くなる。

実際に銃に取り付けてみると・・・

上が今回のマウントベースを使用した場合。

下が前回のカメラマウントベースを使用した場合。

うん、いい感じ。覗いてみると・・・

上が今回のマウントベースを使用した場合。

下が前回のカメラマウントベースを使用した場合。

バッチリ視界が確保できるようになりました!ちょっと遠回りになりましたがカメラ周りはこれにて終了!

あとはいい動画が撮れるように射撃の腕を磨くこと。

そもそもサバゲーに行かないといけないんだけどね(;^ω^)

2019年08月02日

サバゲー用ガンカメラFOXEER LEGEND2+を購入しました!

先日、装備をとにかく軽くしたいという記事を書きましたが、それに伴い、ガンカメラも新調することにしました。

今回購入したのは、FOXEER LEGEND2+。

軽量で小型のガンカメラを探していたところ、このFOXEER LEGEND2とRUNCAM2のふたつが有力候補として上がりました。

ところが、このふたつほとんどまともに売っているところがありません(;´Д`)

Amazonでも、表記がちょっと怪しく、純正なんだか、コピー品なんだか、ちょっと判断がつき辛いものが出品されています。

導入している人のレビューを見ると、いずれも海外から直接購入したというものが多く、ちょっと敷居が高い感じでした。

そんな中、たまたまヤフオク!に、LEGEND2+を出品している方を発見。

しかも、AIRSOFTver.で20mレイル対応&望遠レンズ付きという、まさに自分にベストマッチの品でした。

一度目の入札では落札できず、2度目の入札でようやく落札することができました。

同じ商品を何度も繰り返して出品しているので、おそらく個人輸入した商品を出品しているのだろうと推測します。

何はともあれ無事手元に届いたのですから問題はありませんでした。

価格は18,000円くらい。高いか安いかは置いといて、そもそも入手が困難なので妥当という判断です。

セット内容はこんな感じ。

カメラ本体(35mmレンズ取り付け済み)、 本体用ラバーケース、カメラマウントアタッチメント×1、25.4 / 30mm対応マウントベース、20mmレイル用マウントベース、レンズカバー(ノーマル用、35mmレンズ用)×1、32GmicroSDカード×1、micro-miniSD変換アタッチメント×1、microSD-USB変換機×1,USB ケーブル×1、TV-出力 電源ケーブル×1、締め付けバンド×2、両面テープ×2、取扱説明書(英中文)×1、とてんこ盛りです。microSDカードなど一部純正品では無いと思われるものも付属していました。

カメラ本体です。

サイズは67mm×39mm×17mm、手のひらにすっぽりと収まります。

また、非常に軽量でわずか60g。35mm望遠レンズを外せば45gしかありません。

上部にはボタンが2つ。ボタンを押すとうるさいくらいの大きめの電子音が鳴ります。

下側が写真撮影モードと動画モード切替と兼用の電源ボタン。長押しで電源オン、短く押すと写真と動画の切り替えっぽい。

上側がwi-fi接続兼シャッターボタン。短く押すと撮影、長押しで緑LEDが点滅してwi-fi接続モードになります。

その上にLEDランプが付いていて、青色がビデオモード、黄色がカメラモード、ちょっと分かりづらいけど緑色になるとwi-fi接続モード、点滅すると撮影中・・・を表しているようです。

LEGGEND2+のロゴにも大型の赤色LEDがあり、点灯しているとスタンバイ、点滅すると撮影中を示しているようです。

日本語説明書が付属していないので、概ねそんな感じ(投げやり

撮影すると結構熱が発生しますね。

持っていると、「あ、熱くなってきた」と分かるレベルです。

サイドにmicroSDスロットがあります。

データの保存はmicroSDカードにされます。

付属してきたmicroSDカード。ちょっと聞いたことのない会社です。

32GBと比較的大容量です。公式では付属していないようなので、出品者が付属してくれたのでしょうか。ありがたや。

sandiskの64GBのmicroSDを使ってみましたが、うまく撮影できませんでした。

もしかしたら32GBを超える容量には対応してないかもしれません。(公式では64GB(Class10またはUHS-1 以上推奨)対応となっています。)

望遠レンズが標準で付いています。

Amazonのこの商品とちょっと質感は違いますが、かなり似ています。

とすると社外品を取り付けているのか、同じ工場で作られたものを色んな商品に流用しているといったところでしょうか。

中華あるあるですねw

ノーマルはこんな感じです。

望遠レンズを簡単に取り付けることはできないようで、加工が必要なことがネット上で散見されました。

一応、望遠レンズを外せるのですが、取り外すとノーマルレンズが付いていない状態になるらしく画面がピンク色になってしまい撮影ができませんでした。

コンバーチブルではなく、望遠専用として使う必要があるようです。

動画から切り取った写真で僭越ですが、このような感じに映ります。

車までは100mくらいかなぁ。正確な距離は分かりませんが、エアガンで使用するには十分な倍率を確保していると思います。

画像自体はややのっぺりとした感じで平面的に写っていますね。

逆に近すぎるとうまくピントが合わない状態になるので、室内フィールドよりは野外フィールドの方に向いていると思います。

ビデオレートは下記のとおり。(公式から引用)

ビデオ解像度 フレームレート(FPS) 画面解像度

UHD 24 2880×2160 16:9

QHD 30 2560×1440 16:9

2K 30 2304×1296 16:9

1080P 60,30 1920×1080 16:9

720P 120,60,30 1280×720 16:9

VGA 240 640×480 4:3

小型ながら十分なスペックがありますねぇ。

実際にエアガンにマウントしていくわけですが、スコープにはスコープ用マウントベースを使用しますが、今回は20mmレイルに搭載します。

20mmレイルに搭載するためには、まず箱型のカメラマウントアタッチメントにカメラ本体を取り付けます。

ちょっとキツめですが、スライドさせながら圧入していきます。

割と抵抗があるのでガタツキなどは皆無です。

そして、そのカメラマウントアタッチメントを20mmレイル用マウントベースに取り付けて、エアガンに搭載します。

はい!こんな感じになります。

サイズも小さく、軽量なので、非常に取り回しが良いです。

が!

見て分かるとおり、マウントベースの背が高すぎて・・・

ドットサイトを覗き込むと、思いっきりカメラのお尻が視界に入り込んできます・・・

さすがにコレはまいった(;´Д`)

マウントベースを低くするか、ドットサイトにライザーマウントを噛ませて高くするかしか解決がありませんね。

さてさて、どうしようか・・・

実際にエアガンに搭載した動画をお見せしたいところですが、まずはこの問題を解決してからにします。

そもそもサバゲーに行けてないからねw

今回購入したのは、FOXEER LEGEND2+。

軽量で小型のガンカメラを探していたところ、このFOXEER LEGEND2とRUNCAM2のふたつが有力候補として上がりました。

ところが、このふたつほとんどまともに売っているところがありません(;´Д`)

Amazonでも、表記がちょっと怪しく、純正なんだか、コピー品なんだか、ちょっと判断がつき辛いものが出品されています。

導入している人のレビューを見ると、いずれも海外から直接購入したというものが多く、ちょっと敷居が高い感じでした。

そんな中、たまたまヤフオク!に、LEGEND2+を出品している方を発見。

しかも、AIRSOFTver.で20mレイル対応&望遠レンズ付きという、まさに自分にベストマッチの品でした。

一度目の入札では落札できず、2度目の入札でようやく落札することができました。

同じ商品を何度も繰り返して出品しているので、おそらく個人輸入した商品を出品しているのだろうと推測します。

何はともあれ無事手元に届いたのですから問題はありませんでした。

価格は18,000円くらい。高いか安いかは置いといて、そもそも入手が困難なので妥当という判断です。

セット内容はこんな感じ。

カメラ本体(35mmレンズ取り付け済み)、 本体用ラバーケース、カメラマウントアタッチメント×1、25.4 / 30mm対応マウントベース、20mmレイル用マウントベース、レンズカバー(ノーマル用、35mmレンズ用)×1、32GmicroSDカード×1、micro-miniSD変換アタッチメント×1、microSD-USB変換機×1,USB ケーブル×1、TV-出力 電源ケーブル×1、締め付けバンド×2、両面テープ×2、取扱説明書(英中文)×1、とてんこ盛りです。microSDカードなど一部純正品では無いと思われるものも付属していました。

カメラ本体です。

サイズは67mm×39mm×17mm、手のひらにすっぽりと収まります。

また、非常に軽量でわずか60g。35mm望遠レンズを外せば45gしかありません。

上部にはボタンが2つ。ボタンを押すとうるさいくらいの大きめの電子音が鳴ります。

下側が写真撮影モードと動画モード切替と兼用の電源ボタン。長押しで電源オン、短く押すと写真と動画の切り替えっぽい。

上側がwi-fi接続兼シャッターボタン。短く押すと撮影、長押しで緑LEDが点滅してwi-fi接続モードになります。

その上にLEDランプが付いていて、青色がビデオモード、黄色がカメラモード、ちょっと分かりづらいけど緑色になるとwi-fi接続モード、点滅すると撮影中・・・を表しているようです。

LEGGEND2+のロゴにも大型の赤色LEDがあり、点灯しているとスタンバイ、点滅すると撮影中を示しているようです。

日本語説明書が付属していないので、概ねそんな感じ(投げやり

撮影すると結構熱が発生しますね。

持っていると、「あ、熱くなってきた」と分かるレベルです。

サイドにmicroSDスロットがあります。

データの保存はmicroSDカードにされます。

付属してきたmicroSDカード。ちょっと聞いたことのない会社です。

32GBと比較的大容量です。公式では付属していないようなので、出品者が付属してくれたのでしょうか。ありがたや。

sandiskの64GBのmicroSDを使ってみましたが、うまく撮影できませんでした。

もしかしたら32GBを超える容量には対応してないかもしれません。(公式では64GB(Class10またはUHS-1 以上推奨)対応となっています。)

望遠レンズが標準で付いています。

Amazonのこの商品とちょっと質感は違いますが、かなり似ています。

とすると社外品を取り付けているのか、同じ工場で作られたものを色んな商品に流用しているといったところでしょうか。

中華あるあるですねw

ノーマルはこんな感じです。

望遠レンズを簡単に取り付けることはできないようで、加工が必要なことがネット上で散見されました。

一応、望遠レンズを外せるのですが、取り外すとノーマルレンズが付いていない状態になるらしく画面がピンク色になってしまい撮影ができませんでした。

コンバーチブルではなく、望遠専用として使う必要があるようです。

動画から切り取った写真で僭越ですが、このような感じに映ります。

車までは100mくらいかなぁ。正確な距離は分かりませんが、エアガンで使用するには十分な倍率を確保していると思います。

画像自体はややのっぺりとした感じで平面的に写っていますね。

逆に近すぎるとうまくピントが合わない状態になるので、室内フィールドよりは野外フィールドの方に向いていると思います。

ビデオレートは下記のとおり。(公式から引用)

ビデオ解像度 フレームレート(FPS) 画面解像度

UHD 24 2880×2160 16:9

QHD 30 2560×1440 16:9

2K 30 2304×1296 16:9

1080P 60,30 1920×1080 16:9

720P 120,60,30 1280×720 16:9

VGA 240 640×480 4:3

小型ながら十分なスペックがありますねぇ。

実際にエアガンにマウントしていくわけですが、スコープにはスコープ用マウントベースを使用しますが、今回は20mmレイルに搭載します。

20mmレイルに搭載するためには、まず箱型のカメラマウントアタッチメントにカメラ本体を取り付けます。

ちょっとキツめですが、スライドさせながら圧入していきます。

割と抵抗があるのでガタツキなどは皆無です。

そして、そのカメラマウントアタッチメントを20mmレイル用マウントベースに取り付けて、エアガンに搭載します。

はい!こんな感じになります。

サイズも小さく、軽量なので、非常に取り回しが良いです。

が!

見て分かるとおり、マウントベースの背が高すぎて・・・

ドットサイトを覗き込むと、思いっきりカメラのお尻が視界に入り込んできます・・・

さすがにコレはまいった(;´Д`)

マウントベースを低くするか、ドットサイトにライザーマウントを噛ませて高くするかしか解決がありませんね。

さてさて、どうしようか・・・

実際にエアガンに搭載した動画をお見せしたいところですが、まずはこの問題を解決してからにします。

そもそもサバゲーに行けてないからねw

2019年06月23日

Osmo Pocket用広角レンズを購入しました!

先日紹介した手軽に動画を撮影できるカメラ、Osmo Pocket。

画角がどうにも狭く、使い勝手が悪いという弱点がありました。

そこで前回も話のネタにあげていました社外品の広角レンズを購入してみました。

Amazonで調べると似たような製品がポロポロと出てきます。

製品紹介も似たり寄ったり、画像も然り。敢えて違うとすればロゴくらい。中華あるあるですね。

今回は比較的評判がよい・・・性能がいいと言うよりは、名前が出てくる頻度が多いUlanzi製の広角レンズをチョイスしてみました。

総合的に見ると、広角レンズの評価は”悪い”ですね(;´Д`)

箱を開けるとこんな感じで封入されています。

切れ込みの入ったスポンジベースに袋に入った状態で突っ込まれています。

丸と視覚が組み合わせれたスポンジベースは別の製品と共用なのでしょうか。中央の資格の部分にはまります。

丁寧なんだか適当なんだかよく分かりません。

レンズ本体は非常に小型で軽量。

大きさは1.5cm程度しかありません。

裏側はこんな感じ。

銀色の部分が磁石になっていて、本体のレンズ部分にくっつきます。

こんな感じです。

磁力はそんなに強くなく、付けた状態で位置調整ができるくらいです。

そのため、何かにぶつかったりすると簡単に外れてしまうので注意が必要です。

電源を入れる前に装着してしまうとキャリブレーションした際に広角レンズが引っかかってしまいエラーが起きてしまいます。

電源を入れた後に装着するようにしましょう。

また、適切な場所に取り付けないと画像の縁に黒く映り込みが起きてしまいます。

画面を見ながら適切な場所に取り付ける必要があります。

広角レンズなしの状態で撮影。

広角レンズありの状態で撮影。

画角の差は歴然ですね。通常でこれくらいの範囲で撮影したいです。

画質はほとんど変わっているようには見えません。悪くないのではないでしょうか。

ただ、画面端に魚眼レンズのような歪みが顕著に見られますね。

また、撮影中にカメラ部分がガクガクと小刻みに震える現象が起きました。

撮影中にガクガクと小刻みにカメラが震えているので気付きました。

どうも広角レンズを装着した状態で、激しい揺れなどによってジンバルの補正が行われると起きるようです。

広角レンズを外した状態では起きなかったのでレンズの装着が原因のようです。

ジンバルに一定の動きがあると震えは止まります。

常に起きるのか、装着方法に問題があるのか、ちょっと不明なので検証してみたいと思います。

画角の問題が解消されるメリットは大きいですが、歪みやジンバルとの相性など色々問題もありそうです。

ただ、3,000円弱とそれほど高価なものでもないし、使用用途によってはデメリットを補って余りあるメリットもあるので、ダメでもともと、試しに購入してみると良いかもしれません。

画角がどうにも狭く、使い勝手が悪いという弱点がありました。

そこで前回も話のネタにあげていました社外品の広角レンズを購入してみました。

Amazonで調べると似たような製品がポロポロと出てきます。

製品紹介も似たり寄ったり、画像も然り。敢えて違うとすればロゴくらい。中華あるあるですね。

今回は比較的評判がよい・・・性能がいいと言うよりは、名前が出てくる頻度が多いUlanzi製の広角レンズをチョイスしてみました。

総合的に見ると、広角レンズの評価は”悪い”ですね(;´Д`)

箱を開けるとこんな感じで封入されています。

切れ込みの入ったスポンジベースに袋に入った状態で突っ込まれています。

丸と視覚が組み合わせれたスポンジベースは別の製品と共用なのでしょうか。中央の資格の部分にはまります。

丁寧なんだか適当なんだかよく分かりません。

レンズ本体は非常に小型で軽量。

大きさは1.5cm程度しかありません。

裏側はこんな感じ。

銀色の部分が磁石になっていて、本体のレンズ部分にくっつきます。

こんな感じです。

磁力はそんなに強くなく、付けた状態で位置調整ができるくらいです。

そのため、何かにぶつかったりすると簡単に外れてしまうので注意が必要です。

電源を入れる前に装着してしまうとキャリブレーションした際に広角レンズが引っかかってしまいエラーが起きてしまいます。

電源を入れた後に装着するようにしましょう。

また、適切な場所に取り付けないと画像の縁に黒く映り込みが起きてしまいます。

画面を見ながら適切な場所に取り付ける必要があります。

広角レンズなしの状態で撮影。

広角レンズありの状態で撮影。

画角の差は歴然ですね。通常でこれくらいの範囲で撮影したいです。

画質はほとんど変わっているようには見えません。悪くないのではないでしょうか。

ただ、画面端に魚眼レンズのような歪みが顕著に見られますね。

また、撮影中にカメラ部分がガクガクと小刻みに震える現象が起きました。

撮影中にガクガクと小刻みにカメラが震えているので気付きました。

どうも広角レンズを装着した状態で、激しい揺れなどによってジンバルの補正が行われると起きるようです。

広角レンズを外した状態では起きなかったのでレンズの装着が原因のようです。

ジンバルに一定の動きがあると震えは止まります。

常に起きるのか、装着方法に問題があるのか、ちょっと不明なので検証してみたいと思います。

画角の問題が解消されるメリットは大きいですが、歪みやジンバルとの相性など色々問題もありそうです。

ただ、3,000円弱とそれほど高価なものでもないし、使用用途によってはデメリットを補って余りあるメリットもあるので、ダメでもともと、試しに購入してみると良いかもしれません。

2019年06月15日

DJI Osmo Pocketを購入しました!

買いたい買いたいと思っていたDJI Osmo Pocketをついに購入しました!

発売された時は、「このサイズで電子ジンバルかよ!」と衝撃を受けたものです。

※ジンバルとは・・・手持ちで動画の移動撮影を行う際にカメラの上下左右の揺れや手ブレを抑止するため器具。

とは言え、GoPro hero7を購入した直後ということもあり、後ろ髪を引かれつつもスルーしていたわけですが・・・

やっぱりボーナスの時期になると気持ちが大きくなっちゃうよね(∀`*ゞ)エヘヘ

カメラばっかり買って、何に使うかは後で考えるとして、さてさてどんなものかな~?

どのショップを見てもあまり値段が変わりませんでしたので、ポイントがついてお得だったLINEモバイルヤフー店さんで購入しました。

購入後Amazonで割引セールが始まりましたが、それでもポイント分お得でした。

ただ、配送の仕方がコレ。

物自体に問題はありませんでしたが、さすがにこれはひどいんでないかい(;´Д`)

中身はこんな感じ。

カメラ本体、収納ケース、取扱説明書、ストラップ、充電用ケーブル、Lightning用アダプター、USBType-cアダプターです。

他の人のレビューを見ると外箱の形状がまったく違うものがありました。

封入物は変わりはないようです。

カメラ本体です。

よくもまぁ、こんなに小型でかつジンバル付きにできたものだと関心してしまいます。

開発元のDJIは中国の会社でドローンなどが有名ですが、中国の技術はここまで来たか・・・というのが正直な感想です。

1インチタッチパネルディスプレイがあり、ここで撮影中の画面や設定などを変更することができます。

画面が小さすぎて設定はともかく撮影動画の確認はやりにくいです。

スマートフォンと接続して、スマートフォンの画面を使うこともできるので、身軽に行きたいときはカメラ単体で、画面を確認しながら撮影したいときはスマートフォンと連動して使うことができます。これは便利。

本体中央の丸いボタンは、右側が電源ボタン、左側の赤色がついたボタンが録画開始ボタンです。

電源ボタンを長押しすると電源が入り、5秒程度で撮影ができるようになります。

また電源が入った状態で1度押すと、写真モードと動画モードと選択することができます。

素早く2回押すとカメラ位置を中央にリセット、3回押すとカメラが手前を向きセルフィーモードになります。

タッチパネルなので画面保護フィルムは準備しておいた方が良いと思います。

Amazonで色んな種類のフィルムが売っていますが、値段や名前が違っても、説明画像が同じなど、どれも似たり寄ったりの中華品だと思います。

最低でもカメラとディスプレイの2箇所分の保護フィルムが入っているものを選ぶといいのではないでしょうか。

正面側はdjiの刻印が彫られた質感の違うパネルが装着されています。

ザラザラとしていて握る時に滑り止めの効果がありそうです。

サイズは縦12.2cm × 横 3.7cm × 奥行き2.9cm。重量は116gです。

スティック状になっているので、Goproのようにグリップなどを付けなくても、ぱっと撮影できるのは便利です。

逆に言うと手で保持しなければいけないので何かをしながら撮影する、というのは苦手になると思います。

例えば、サバゲーのゲーム動画などには向いていませんね。

時と場合に合わせてカメラの種類を選択する必要があります。

解像度は、4Kは4k/60fpsまで、FHDは1080p/120fpsまで。十二分な性能です。

バッテリーは140分程度(1080p/30fpsで撮影時)撮影可能となっていますが、オンオフなどを考えると100分程度でしょう。

また、バッテリーは内蔵バッテリーのため交換不能なので、断続的に撮影する場合はモバイルバッテリーを接続するなど工夫が必要です。

わりと熱を持ちやすく、長時間撮影していると手に熱を感じることもあります。

ちょっと分かりづらいですが、音声マイクが2箇所あります。

ひとつは録画ボタンの上、もうひとつは底部にあります。

握り方によってはこの部分を触ってしまい、音声がしっかり集音されない場合があるかもしれません。

記録媒体はmicro SDを使用し、サイドにスロットがあります。

バッテリー交換が不可能なので1度で140分以上の撮影をすることは稀だと思うので64GBくらいがコストパフォーマンス的にも丁度いいのではないでしょうか。

ボクはSanDiskのEXTREAM PRO64GBを選択しました。

中央部のパネルをスライドさせるとスマートフォンに接続する時に使用する端子が出現します。

端子は一般的なUSBtype-c用とiPhoneなどに使われるLightning用の両方のアダプターが付属するので適時交換して使用できます。

アダプターをスライドして装着するのですが、これがメチャクチャきつい!

アダプターどころかカメラ本体が壊れるんじゃないかと思ってしまった(;´Д`)

ハードケースも付いてきます。なかなかデキがいいです。

片面にdjiのロゴマークが彫られています。

外側は樹脂製でハードタイプですが、内側にはフェルト地のように柔らかい素材が貼り付けられていて本体を収納した時に傷がつくことを防ぎます。

バンドはゴム(シリコン?)のような質感があり、突起物に引っ掛けて固定します。

簡単には外れなそうですが、ちょっと不安が残ります。

ケースに入れたままUSBケーブルを接続したり、アダプターを付けたまま保管できます。

非常に便利です。

ただし、この状態だと充電ランプが見えないのでバンドを外して確認する必要があります。

試しに撮影してみましたが、当然ながらジンバル効果で手ブレなどはほとんど感じられません。

Goprohero7に匹敵するような滑らかさです。

一方で撮影の仕方が難しい!

ジンバルが位置を補正するので、対象を正面に捉えるのが難しいんです。

ジンバルのモードは、固定モード、フォローモード、FPVモードがあり、固定モード、フォローモードだと正面に捉えているつもりでもカメラはまったく明後日の方向を向いてしまい非常にストレスを感じました。

それぞれ特徴があるので一概にどのモードが良いとは言えないのですが、直感的に撮影できるのはFPVモードだと思います。

固定モードで撮影

フォローモードで撮影

FPVモードで撮影

また、画角が非常に狭く、セルフィーモードで自撮りするにしても画面いっぱいに自分の顔が写ってしまい臨場感も何もあったもんじゃありません。通常撮影モードにしても、被写体との距離が近いと同じように背景が映らず臨場感が無い映像になってしまいます。

被写体と適切な距離を確保する必要があるというのも難しいと感じた部分です。

これを打開するべく社外品の広角レンズが多数発売されているようですが、画質が悪くなったりすぐ外れてしまったりとあまりよい評判が無いようです。

色々課題がある部分もありますが、なかなか挑戦的で面白いカメラだと思います。ただ、一人称視点で撮影するのであればGoproの方が優れていると思いますし、通常の撮影をするのであれば一般的なビデオカメラの方が選択肢として良いかもしれません。

しかしながら、何より軽量でコンパクト、パッと取り出してすぐに撮影できるフットワークの軽さは抜きん出ています。

色々試して見たくなるカメラです。

2019年03月17日

GoPro hero用収納ケースLサイズを購入しました!

先日、格安アクションカムを購入したので、GoProと一緒に保管するためのケースを購入しました。

先日購入したケースがなかなか良かったので、その大サイズを購入しました。

相変わらず某宗教団体の作った学校みたいな名前です(;^ω^)

小(S)サイズと大(L)サイズはこれくらい違います。

この中間の中(M)サイズというのもありますが、アクションカメラ2台に加えて、アクセサリを入れたかったので最大サイズのLにしました。

取っ手は、小(S)サイズとデザインは異なりますが、ラバー素材で握りやすくなっています。

小(S)サイズのデザインの方が丸みを帯びていて握りやすいです。

サイズによってデザイン変える必要あんのかなぁ。

スライダーは小(S)サイズと同じデザイン。ラバー素材のカバーが付けられていて握りやすくなっています。

こういう細かい心遣いがいい。

カラーがちょっと違いますが、小(S)サイズに付いてきたのと同じカラビナも付属します。

でも、このサイズでカメラ入れた状態だとちょっと不安。

100均のような安っぽい作りなんだよね。

パカっとな。

上側はジッパー付きのポケット。下側は何もないスポンジに見えますが、切れ込みが入っていてそれを取って収納します。

作りは同じです。

上側のジッパーポケットはメッシュになっていて、コードなどの小物を入れておくのに最適。

これは小(S)サイズと同じですが入る量は段違いです。

スポンジの質が小(S)とは全く違います。

スポンジが2層になっていて、上部5mmほどはツルツルとした素材のスポンジ、残りは小(S)サイズと同じ一般的なあら目のスポンジです。

切り口はお世辞にもキレイとは言えませんね。熱で切り口が溶けたような感じになっています。

スポンジは丸ごと外すこともできます。

同じようなサイズのケースを持っていますが、みんな同じような素材、同じような作りですね。

サイズはこれくらい違います。

カメラ2台+ケース1個、専用充電器にバッテリー4つ、さらに3wayグリップが入ります。

こんな感じで手持ちのアイテムほぼほぼ入れることができました。

持ち運びするにはやはりケースは必須ですね。

先日購入したケースがなかなか良かったので、その大サイズを購入しました。

相変わらず某宗教団体の作った学校みたいな名前です(;^ω^)

小(S)サイズと大(L)サイズはこれくらい違います。

この中間の中(M)サイズというのもありますが、アクションカメラ2台に加えて、アクセサリを入れたかったので最大サイズのLにしました。

取っ手は、小(S)サイズとデザインは異なりますが、ラバー素材で握りやすくなっています。

小(S)サイズのデザインの方が丸みを帯びていて握りやすいです。

サイズによってデザイン変える必要あんのかなぁ。

スライダーは小(S)サイズと同じデザイン。ラバー素材のカバーが付けられていて握りやすくなっています。

こういう細かい心遣いがいい。

カラーがちょっと違いますが、小(S)サイズに付いてきたのと同じカラビナも付属します。

でも、このサイズでカメラ入れた状態だとちょっと不安。

100均のような安っぽい作りなんだよね。

パカっとな。

上側はジッパー付きのポケット。下側は何もないスポンジに見えますが、切れ込みが入っていてそれを取って収納します。

作りは同じです。

上側のジッパーポケットはメッシュになっていて、コードなどの小物を入れておくのに最適。

これは小(S)サイズと同じですが入る量は段違いです。

スポンジの質が小(S)とは全く違います。

スポンジが2層になっていて、上部5mmほどはツルツルとした素材のスポンジ、残りは小(S)サイズと同じ一般的なあら目のスポンジです。

切り口はお世辞にもキレイとは言えませんね。熱で切り口が溶けたような感じになっています。

スポンジは丸ごと外すこともできます。

同じようなサイズのケースを持っていますが、みんな同じような素材、同じような作りですね。

サイズはこれくらい違います。

カメラ2台+ケース1個、専用充電器にバッテリー4つ、さらに3wayグリップが入ります。

こんな感じで手持ちのアイテムほぼほぼ入れることができました。

持ち運びするにはやはりケースは必須ですね。

2019年03月04日

Manfrotto PIXI Mini Tripodを購入しました!

前回に引き続き、またまた三脚を購入しました。

Manfrotto PIXI Mini Tripodです。

結構評判が良くて、ミニ三脚で検索すると大体コイツが引っかかります。

実は、すでに後継機のPIXI EVOという製品が発売されていて、今回購入したPIXIは旧型に当たります。

後継機の方が全体的にアップデートされていますが、今回はグリップとしてしようすることを前提としているため旧型のPIXIを選びました。

デザインとカラーリングが凄く良い!

カラーはブラック、ホワイト、グレー&レッド、グレー&ピンクの4色があるようです。

ポケモンのモンスターボールのようなカラーが気に入って、グレー&レッドを選びましたw

持った感じ、すごく良いです(曖昧

GoPro 3wayの時もそうですが、ファーストインプレッションで「ああ、いいな」と感じます。

単純な作りが故にカッチリ感があり、質感も上々。さすがに絶賛されるだけあります。

Manfrottoはイタリアの会社なので、「DESIGNED IN ITALY」の文字が。

でも、『Made IN CHAINA』なんだよなぁ。

脚の部分にも『Manfrotto』のロゴが。

イタリア野郎のセンスを感じます。

脚の先端には滑り止めのゴムパッドが。

雲台はボール式になっていて、正面の赤いボタンを押し込みながらグリグリと動かすことができます。

ボタンも雲台も使い始めはちょっと渋いですが、使ってくるうちにこなれてくるかな。

こんな感じでカメラが載ります。

一応、一眼レフも載せることができましたが、大きいレンズは厳しそうですね。

PIXI EVOだと調整は2段階、最大耐荷重は2.5kgなので、そちらの方がマストかも。

脚は、ロック機構は無いものの、無段階稼働なのである程度の高さ調整はできます。

今回の目的はグリップとしての使用です。

これならフリープレートを装着して、2台同時撮影ができますね!

シンプルながら非常に優れている印象を受けました。これなら一本持っていても良いと思います。

多様性を求めるならPIXI EVO、値段やシンプルな使い方ならPIXIで選ぶと良いと思います。

値段と言っても1,000円程度の違いしかないので、悩むのならEVOの方が良いかもしれませんね(本末転倒w

Manfrotto PIXI Mini Tripodです。

結構評判が良くて、ミニ三脚で検索すると大体コイツが引っかかります。

実は、すでに後継機のPIXI EVOという製品が発売されていて、今回購入したPIXIは旧型に当たります。

後継機の方が全体的にアップデートされていますが、今回はグリップとしてしようすることを前提としているため旧型のPIXIを選びました。

デザインとカラーリングが凄く良い!

カラーはブラック、ホワイト、グレー&レッド、グレー&ピンクの4色があるようです。

ポケモンのモンスターボールのようなカラーが気に入って、グレー&レッドを選びましたw

持った感じ、すごく良いです(曖昧

GoPro 3wayの時もそうですが、ファーストインプレッションで「ああ、いいな」と感じます。

単純な作りが故にカッチリ感があり、質感も上々。さすがに絶賛されるだけあります。

Manfrottoはイタリアの会社なので、「DESIGNED IN ITALY」の文字が。

でも、『Made IN CHAINA』なんだよなぁ。

脚の部分にも『Manfrotto』のロゴが。

イタリア野郎のセンスを感じます。

脚の先端には滑り止めのゴムパッドが。

雲台はボール式になっていて、正面の赤いボタンを押し込みながらグリグリと動かすことができます。

ボタンも雲台も使い始めはちょっと渋いですが、使ってくるうちにこなれてくるかな。

こんな感じでカメラが載ります。

一応、一眼レフも載せることができましたが、大きいレンズは厳しそうですね。

PIXI EVOだと調整は2段階、最大耐荷重は2.5kgなので、そちらの方がマストかも。

脚は、ロック機構は無いものの、無段階稼働なのである程度の高さ調整はできます。

今回の目的はグリップとしての使用です。

これならフリープレートを装着して、2台同時撮影ができますね!

シンプルながら非常に優れている印象を受けました。これなら一本持っていても良いと思います。

多様性を求めるならPIXI EVO、値段やシンプルな使い方ならPIXIで選ぶと良いと思います。

値段と言っても1,000円程度の違いしかないので、悩むのならEVOの方が良いかもしれませんね(本末転倒w

2019年03月02日

GoPro 3way AFAEM-001を購入しました!

先日の動画テストの時、フリープレートと言うカメラを複数台のっけられるプレートに自撮り棒を付けて撮影したんですが、自撮り棒がパチもん中華自撮り棒だったもので、何かと使いづらかったです。

そこでカメラを保持しやすいグリップを買おうと思い、色々検討したのですが、どれもこれも一長一短で決めきれなかったので、結局高価だったもののGoPro純正品を購入することにしました。

定価9,400円のところ8,046円で購入。8割方ポイント使用。

値段的には一番買いたくないグリップでした(;^ω^)

なんでそんなに文句言いながら買うのかと言えば、やはり汎用性の高さ。

軽量コンパクトながらカメラグリップ、エクステンションアーム、ミニ三脚、3つの機能を備えたオールインワンタイプのマウントです。

アームは任意に折り曲げられるため、映像への写りこみを回避することが可能。

ミニ三脚はグリップやアームとの組み合わせで高さを調整できるほか、不使用時はグリップ内に収納してコンパクトに持ち運べます。

(GoPro 公式サイトより抜粋)

ここまで複数の役割を果たせるのであれば、高値なのも我慢できる(できない

中身はグリップだけ。

取扱説明書は箱に書いたイラストです。

中々思い切った仕様です。

グリップ部はラバー製でグリップ力が高く、しっかりと握って保持できます。

思った以上に作りが良く、握っただけで値段設定に納得がいきました。

GoProのロゴマークもいい感じ。

アームを稼働させるとロックが掛かります。

戻すときはグリップにある青いボタンを押しながらアームを元に戻します。

アームの長さは約32cm。

2つ関節があり、色んな角度に調整することができます。

自撮りする時や高い位置から撮影する時に適しています。

アームは樹脂製ですが、中華製の安物自撮り棒とは比べ物にならないくらいしっかりとした作りです。

そもそも作りが違うのですが、中華安物自撮り棒は指示棒のような作りになっていてカメラの重さでぐるんと回ってしまってストレスでした。

グリップエンドにつまみが付いていて、これを時計回りに回すと・・・

三脚の足が出てきます。

グリップエンドにねじ込んで戻すと三脚として使用できます。

ただし、樹脂製でかなりたわみます。強度もそれほど高くなさそうですがGoProを載せるくらいならなんとか・・・というところか。

この三脚パーツの足の一本が非常に渋いです。

開くとき折れるんじゃないかと思うくらいです。仕様かとも思ったんだけどネットでレビュー見ても特に無いから個体差なんだろうか。

3/3追記

シリコンスプレーを噴いたら、嘘のようにスムーズになりました。

グリップ直上のネジを外すとアームと分離することができます。

この状態でGoProを取り付けるとカメラグリップとして使うことができます。

ちょっと失敗だったのは、カメラ用のマウントネジが無かったこと。

これだとフリープレートを取り付けることができない・・・(;・∀・)

フリープレート用に別のグリップを買わなければ。

高くてなかなか食指が動かない製品ですが、3つの役割を果たせることとと質感で納得できました。

もっと安いものもあると思いますが、「高くてダメなものはあるが、安くて良いものはない」を信じているので、とりあえず買って損は無かったかなと。

とは言え、グリップ機能だけとか自撮り棒機能だけとか、機能を制限するのであればもっと相応しい製品があると思います。

GoPro純正のオプションは無駄に高いんだよな・・・この製品も6,000円くらいならお得感があって買いたいと思うのではないでしょうか。

そこでカメラを保持しやすいグリップを買おうと思い、色々検討したのですが、どれもこれも一長一短で決めきれなかったので、結局高価だったもののGoPro純正品を購入することにしました。

定価9,400円のところ8,046円で購入。8割方ポイント使用。

値段的には一番買いたくないグリップでした(;^ω^)

なんでそんなに文句言いながら買うのかと言えば、やはり汎用性の高さ。

軽量コンパクトながらカメラグリップ、エクステンションアーム、ミニ三脚、3つの機能を備えたオールインワンタイプのマウントです。

アームは任意に折り曲げられるため、映像への写りこみを回避することが可能。

ミニ三脚はグリップやアームとの組み合わせで高さを調整できるほか、不使用時はグリップ内に収納してコンパクトに持ち運べます。

(GoPro 公式サイトより抜粋)

ここまで複数の役割を果たせるのであれば、高値なのも我慢できる(できない

中身はグリップだけ。

取扱説明書は箱に書いたイラストです。

中々思い切った仕様です。

グリップ部はラバー製でグリップ力が高く、しっかりと握って保持できます。

思った以上に作りが良く、握っただけで値段設定に納得がいきました。

GoProのロゴマークもいい感じ。

アームを稼働させるとロックが掛かります。

戻すときはグリップにある青いボタンを押しながらアームを元に戻します。

アームの長さは約32cm。

2つ関節があり、色んな角度に調整することができます。

自撮りする時や高い位置から撮影する時に適しています。

アームは樹脂製ですが、中華製の安物自撮り棒とは比べ物にならないくらいしっかりとした作りです。

そもそも作りが違うのですが、中華安物自撮り棒は指示棒のような作りになっていてカメラの重さでぐるんと回ってしまってストレスでした。

グリップエンドにつまみが付いていて、これを時計回りに回すと・・・

三脚の足が出てきます。

グリップエンドにねじ込んで戻すと三脚として使用できます。

ただし、樹脂製でかなりたわみます。強度もそれほど高くなさそうですがGoProを載せるくらいならなんとか・・・というところか。

この三脚パーツの足の一本が非常に渋いです。

開くとき折れるんじゃないかと思うくらいです。仕様かとも思ったんだけどネットでレビュー見ても特に無いから個体差なんだろうか。

3/3追記

シリコンスプレーを噴いたら、嘘のようにスムーズになりました。

グリップ直上のネジを外すとアームと分離することができます。

この状態でGoProを取り付けるとカメラグリップとして使うことができます。

ちょっと失敗だったのは、カメラ用のマウントネジが無かったこと。

これだとフリープレートを取り付けることができない・・・(;・∀・)

フリープレート用に別のグリップを買わなければ。

高くてなかなか食指が動かない製品ですが、3つの役割を果たせることとと質感で納得できました。

もっと安いものもあると思いますが、「高くてダメなものはあるが、安くて良いものはない」を信じているので、とりあえず買って損は無かったかなと。

とは言え、グリップ機能だけとか自撮り棒機能だけとか、機能を制限するのであればもっと相応しい製品があると思います。

GoPro純正のオプションは無駄に高いんだよな・・・この製品も6,000円くらいならお得感があって買いたいと思うのではないでしょうか。

2019年02月27日

格安アクションカムDBPOWER EX5000を購入しました!

ちょっと早いですがGWの計画を立てています。

ムスメと遊んでいるところを動画に撮りたりなぁ(´∀`)・・・なんて妄想。

でもちょっと待てよ。ムスメを撮るのもいいけど、子ども視点での映像も撮ってみたいぞ。

せっかく子ども用のチェストマウントを買ったのにカメラが無い。

しまった。hero3+は取っておけばよかった。何か代替になるカメラはないものか・・・

・・・という前置きのもと、安かろう悪かろうだとは思いますが、ダメでもともとお試しで急遽格安アクションカムを買ってみることにしました。

今回購入した格安アクションカムは「DBPOWER EX5000」を購入しました。

選んだ理由は・・・たまたま目に入ったから、です(;^ω^)

格安中華アクションカムは、ちょっと調べると無数に出てきます。

4Kだのバッテリー複数付きだのwi-fi対応だの・・・もう何でもありですw

まともに使えるとは思っていないので、「できるだけ値段が安い」「バッテリーが複数個付属する」という2点で探し、最初に目に入ったのがこの製品でした。

後から流し見したらもっと安かったり、付属物が多かったりするものを見つけましたがまぁいいですw

「ブランドなんてクソ食らえ、発売停止上等!いつでもケツまくって逃げられるぜ!」という中華パクリ御用達のタダのダンボール・・・ではなく、ちゃんとデザインされたものでした。(失礼

プレゼント企画か高評価付けるとグッズもらえるというもの。

中華系会社はこういうのはうまいよな。モノで人を釣るってやつ。

まぁ、旨味が無いと人は動かないのはさもありなん。

開けると箱がふたつ入っていました。

小さいつづらにはカメラ本体が入っていました。

あれ、もうハウジングケースに入ってるじゃん。評価付けてもらう意味ってあるのかな?種類が違うのかしら。

大きいつづらにはアクセサリがぎっしり詰め込まれていました。

ほとんどがGoPro準拠の製品なので持っていても損はないかな。

カメラ本体です。

非常に軽量でともすれば玩具のような印象を受けます。

前面上部に電源ボタン兼モード切替ボタン、下部に集音マイクがあります。

wi-fiも使用してアプリと連動させてスマートフォンで映像の確認などができるようです。

電源は1回押すとオン、電源オンのあと短く押すとモード切り替え、長押しで電源オフです。

ボディは樹脂製でレンズ正面はマットな仕上げになっています。

上部、側面、底面は、チェッカリング状になっていてゴムを触っているようなぬめりを伴う触感がありますが、叩いてみると同じ樹脂製のようです。不思議な感じを受けますが滑りにくくなっています。

背面には2インチディスプレイがあります。さすがにタッチパネルには未対応。

意外と大きく視認性に優れますが解像度が低いのでザラザラとした感じです。

簡単な動画チェック機能程度と考えてもディスプレイ未搭載のものに比べて便利だと思います。

ただ、1分位付けているだけで画面の右側が明らかに発熱しているのを感じます。

上部のOKボタンは、動画撮影スタート兼カメラシャッター兼選択決定ボタン。

そのとなりにあるランプは・・・よく分からない。

動画撮っていても、写真撮影しても、充電しても特に点灯する気配が無い。

レンズに向かって左側面には選択兼wi-fiオンオフボタンが付いています。

▼ボタンの横に小さい穴が複数個開いていてここが集音マイクになっているようです。

右側面にはUSBポートとメモリーカードスロットがあります。蓋は無くむき出しの状態です。

USBはB-type、メモリーカードはMicroSDカードを使用します。

MicroSDカードは最大32GBまでのものを認識するようです。たまたま手元にあったものが32GBで認識されました。

それ以下、以上のものは未確認です。

底部はバッテリーパックを入れるスペースがあります。

レバーを引くと蓋が持ち上がります。

バッテリーは、電圧3.7v、容量900mAhのリチウムイオンバッテリーが2個付いていきます。

ちょっと容量が少ないですが予備バッテリー付きであれば問題ないと思います。

あくまでもサブ機なので追加で買うことは無いと思いますw

ちゃんとバッテリーコンパートメントから抜きやすいように紙製のピロピロ(名称不明wが付いています。

防水ハウジングケースが初めから付属します。

マウントはGoPro準拠なので、GoProアクセサリと互換させることができ便利です。

ネイキッドフレームは大きなつづらに入っていたアクセサリ類に含まれているのですが、GoProマウント対応ではなくカメラマウント対応なので

ヘッドマウントやチェストマウントなどのGoProアクセサリに取り付けることができません。

なので、GoProアクセサリを使用する場合はハウジングケースを使用することになるのですが、密閉されるため通常でも良くない音声がさらに悪くなります。

そのため、どうせ水中での使用は無いのだからと電動ドリルでマイク部分に穴を開けました。

が!開けた後に気付いたのですが、こちらはどうやらスピーカーのようです(;^ω^)

集音マイクは、側面の上下ボタンの横にあるのでそちらにも穴を開けました。

これで少しは改善すると良いのですが・・・

また、ハウジングケース上部の黒いロックパーツは頻繁に外れます。

ロックが解除されるのではなく、ロックを解除した際にハウジングパーツの土台からポロッと外れてしまうのです。

すぐに取り付けできるのですが、ちょっと使い勝手が悪いです。

モードはmodeボタンを押すごとに、動画撮影→写真撮影→再生→設定→動画撮影・・・と入れ替わります。

設定モードでは下記のような項目があり、事細かにカスタマイズすることができます。

・解像度

・モニタ出力

・OSDモード

・インターバル録画

・撮影モード

・上書き録画

・HDR

・動作検出

・録音

・日付

・解像度

・画質

・シャープネス

・ホワイトバランス

・カラー

・ISO

・露出補正

・手ぶれ補正

・言語設定

・日付/時刻

・オートパワーオフ

・操作音

・TVモード

・スクリーンセーバー

・周波数

・回転

・ドライブレコードモード

・WIFISSID

・WiFiパスワード

・車体ナンバー未設定

・削除

・フォーマット

・デフォルト設定

・バージョン

その中でも、次の項目は設定を変えておいた方が良いと個人的に思います。

【上書き録画】

どういう機能かよく分かりませんが、初期設定では「3分」に設定されています。

この状態だと録画ファイルが3分毎に別ファイルになってしまいます。編集する時細切れになっていて面倒でした。

オフにすると1本の動画になるのでオフにした方が良いと思います。

【手ブレ補正】

初期設定ではオフになっているのでオンにした方が気持ちですが手ブレが軽減されるので良いと思います。

また、データはMOVファイル形式で保存されます。

AviUtlでGoProとの比較動画を作る際、GoProはMP4でデータ保存されるため、異なるデータ同士で編集できないので焦りました(;^ω^)

PC上で拡張子をMP4に変更してやれば問題ありませんでした。単品で編集をするのであれば特に手を加える必要はありません。

さて、肝心の動画撮影ですが、1080p/30fps、720p/60fps、720p/30fps、WVGA、VGAから画質を選べます。

云々言うより見たほうが早いので、GoPro hero7との比較動画を作りました。

やはり値段相応、と言った感じになりました。

価格差約12倍ですから、さすがにGoPro負けてる場合じゃないだろ、とw

アクションカメラを使って動画を撮影してみたいなと思った人は、素直にGoProの購入を検討したほうが良いと思います。

本格的に撮影してみようと思う人は、安いもので試しに~と買ってみても、すぐに上位機種が欲しくなるとのではないでしょうか。

ただ、値段も値段なので消耗品感覚で購入できるのは大きなメリットです。

H31.2.26現在、Amazonで3,999円です。

格安アクションカムを使ったサバゲー動画撮影者も増えるかも!?それはそれで面白いかもしれない。

ダメでもともと、覚悟の上でご購入くださいw

ムスメと遊んでいるところを動画に撮りたりなぁ(´∀`)・・・なんて妄想。

でもちょっと待てよ。ムスメを撮るのもいいけど、子ども視点での映像も撮ってみたいぞ。

せっかく子ども用のチェストマウントを買ったのにカメラが無い。

しまった。hero3+は取っておけばよかった。何か代替になるカメラはないものか・・・

・・・という前置きのもと、安かろう悪かろうだとは思いますが、ダメでもともとお試しで急遽格安アクションカムを買ってみることにしました。

今回購入した格安アクションカムは「DBPOWER EX5000」を購入しました。

選んだ理由は・・・たまたま目に入ったから、です(;^ω^)

格安中華アクションカムは、ちょっと調べると無数に出てきます。

4Kだのバッテリー複数付きだのwi-fi対応だの・・・もう何でもありですw

まともに使えるとは思っていないので、「できるだけ値段が安い」「バッテリーが複数個付属する」という2点で探し、最初に目に入ったのがこの製品でした。

後から流し見したらもっと安かったり、付属物が多かったりするものを見つけましたがまぁいいですw

「ブランドなんてクソ食らえ、発売停止上等!いつでもケツまくって逃げられるぜ!」という中華パクリ御用達のタダのダンボール・・・ではなく、ちゃんとデザインされたものでした。(失礼

プレゼント企画か高評価付けるとグッズもらえるというもの。

中華系会社はこういうのはうまいよな。モノで人を釣るってやつ。

まぁ、旨味が無いと人は動かないのはさもありなん。

開けると箱がふたつ入っていました。

小さいつづらにはカメラ本体が入っていました。

あれ、もうハウジングケースに入ってるじゃん。評価付けてもらう意味ってあるのかな?種類が違うのかしら。

大きいつづらにはアクセサリがぎっしり詰め込まれていました。

ほとんどがGoPro準拠の製品なので持っていても損はないかな。

カメラ本体です。

非常に軽量でともすれば玩具のような印象を受けます。

前面上部に電源ボタン兼モード切替ボタン、下部に集音マイクがあります。

wi-fiも使用してアプリと連動させてスマートフォンで映像の確認などができるようです。

電源は1回押すとオン、電源オンのあと短く押すとモード切り替え、長押しで電源オフです。

ボディは樹脂製でレンズ正面はマットな仕上げになっています。

上部、側面、底面は、チェッカリング状になっていてゴムを触っているようなぬめりを伴う触感がありますが、叩いてみると同じ樹脂製のようです。不思議な感じを受けますが滑りにくくなっています。

背面には2インチディスプレイがあります。さすがにタッチパネルには未対応。

意外と大きく視認性に優れますが解像度が低いのでザラザラとした感じです。

簡単な動画チェック機能程度と考えてもディスプレイ未搭載のものに比べて便利だと思います。

ただ、1分位付けているだけで画面の右側が明らかに発熱しているのを感じます。

上部のOKボタンは、動画撮影スタート兼カメラシャッター兼選択決定ボタン。

そのとなりにあるランプは・・・よく分からない。

動画撮っていても、写真撮影しても、充電しても特に点灯する気配が無い。

レンズに向かって左側面には選択兼wi-fiオンオフボタンが付いています。

▼ボタンの横に小さい穴が複数個開いていてここが集音マイクになっているようです。

右側面にはUSBポートとメモリーカードスロットがあります。蓋は無くむき出しの状態です。

USBはB-type、メモリーカードはMicroSDカードを使用します。

MicroSDカードは最大32GBまでのものを認識するようです。たまたま手元にあったものが32GBで認識されました。

それ以下、以上のものは未確認です。

底部はバッテリーパックを入れるスペースがあります。

レバーを引くと蓋が持ち上がります。

バッテリーは、電圧3.7v、容量900mAhのリチウムイオンバッテリーが2個付いていきます。

ちょっと容量が少ないですが予備バッテリー付きであれば問題ないと思います。

あくまでもサブ機なので追加で買うことは無いと思いますw

ちゃんとバッテリーコンパートメントから抜きやすいように紙製のピロピロ(名称不明wが付いています。

防水ハウジングケースが初めから付属します。

マウントはGoPro準拠なので、GoProアクセサリと互換させることができ便利です。

ネイキッドフレームは大きなつづらに入っていたアクセサリ類に含まれているのですが、GoProマウント対応ではなくカメラマウント対応なので

ヘッドマウントやチェストマウントなどのGoProアクセサリに取り付けることができません。

なので、GoProアクセサリを使用する場合はハウジングケースを使用することになるのですが、密閉されるため通常でも良くない音声がさらに悪くなります。

そのため、どうせ水中での使用は無いのだからと電動ドリルでマイク部分に穴を開けました。

が!開けた後に気付いたのですが、こちらはどうやらスピーカーのようです(;^ω^)

集音マイクは、側面の上下ボタンの横にあるのでそちらにも穴を開けました。

これで少しは改善すると良いのですが・・・

また、ハウジングケース上部の黒いロックパーツは頻繁に外れます。

ロックが解除されるのではなく、ロックを解除した際にハウジングパーツの土台からポロッと外れてしまうのです。

すぐに取り付けできるのですが、ちょっと使い勝手が悪いです。

モードはmodeボタンを押すごとに、動画撮影→写真撮影→再生→設定→動画撮影・・・と入れ替わります。

設定モードでは下記のような項目があり、事細かにカスタマイズすることができます。

・解像度

・モニタ出力

・OSDモード

・インターバル録画

・撮影モード

・上書き録画

・HDR

・動作検出

・録音

・日付

・解像度

・画質

・シャープネス

・ホワイトバランス

・カラー

・ISO

・露出補正

・手ぶれ補正

・言語設定

・日付/時刻

・オートパワーオフ

・操作音

・TVモード

・スクリーンセーバー

・周波数

・回転

・ドライブレコードモード

・WIFISSID

・WiFiパスワード

・車体ナンバー未設定

・削除

・フォーマット

・デフォルト設定

・バージョン

その中でも、次の項目は設定を変えておいた方が良いと個人的に思います。

【上書き録画】

どういう機能かよく分かりませんが、初期設定では「3分」に設定されています。

この状態だと録画ファイルが3分毎に別ファイルになってしまいます。編集する時細切れになっていて面倒でした。

オフにすると1本の動画になるのでオフにした方が良いと思います。

【手ブレ補正】

初期設定ではオフになっているのでオンにした方が気持ちですが手ブレが軽減されるので良いと思います。

また、データはMOVファイル形式で保存されます。

AviUtlでGoProとの比較動画を作る際、GoProはMP4でデータ保存されるため、異なるデータ同士で編集できないので焦りました(;^ω^)

PC上で拡張子をMP4に変更してやれば問題ありませんでした。単品で編集をするのであれば特に手を加える必要はありません。

さて、肝心の動画撮影ですが、1080p/30fps、720p/60fps、720p/30fps、WVGA、VGAから画質を選べます。

云々言うより見たほうが早いので、GoPro hero7との比較動画を作りました。

やはり値段相応、と言った感じになりました。

価格差約12倍ですから、さすがにGoPro負けてる場合じゃないだろ、とw

アクションカメラを使って動画を撮影してみたいなと思った人は、素直にGoProの購入を検討したほうが良いと思います。

本格的に撮影してみようと思う人は、安いもので試しに~と買ってみても、すぐに上位機種が欲しくなるとのではないでしょうか。

ただ、値段も値段なので消耗品感覚で購入できるのは大きなメリットです。

H31.2.26現在、Amazonで3,999円です。

格安アクションカムを使ったサバゲー動画撮影者も増えるかも!?それはそれで面白いかもしれない。

ダメでもともと、覚悟の上でご購入くださいw

2019年02月21日

TELESIN GoPro Hero7/6/5用互換バッテリーを購入しました!

バッテリー効率がおもくそ悪いGoPro用に予備バッテリーを購入しました。

今回購入したのは、TELESINの互換バッテリーです。

GoPro純正品が一番安定安心なのでしょうが、バッテリー1本約2,000~2,500円。なかなか馬鹿になりません。

GoProの互換バッテリーは非常にたくさんの種類が販売されています。

ほとんどが中国製品で、OEMなのかなんなのか名前がちょこっと変わっていても性能はほぼ変わらない・・・というものがゴロゴロ転がっています。

レビューを見ても、「今回はあたりでした」「どうやらはずれを引いてしまったようです」などという、いささか物騒な文章も散見されます。

中国製品だから使えなくてもしょうがないというのはどうなんだろうか。安価とは言え金を取って売っているものだろうに。

閑話休題。

数ある互換バッテリーからなぜTELESIN社製を選んだかというと・・・

ひとつめはもちろん値段。

バッテリー2本+充電器で2,999円(2.21現在)と安価な製品です。

ふたつめは評価の数が多く、高い。

Amazonのレビューは正直あんまり信用していないのですが、それでも評価数が多いというのは実績があるということでしょう。

(変な中国製品は明らかにサクラと思われる評価が多数あるものもあります!)

みっつめは純正と電圧が同じ4.4Vである。

わりと3.8Vくらいの互換バッテリーが多いんですよね。純正と同じ方が作動が安定すると思いました。

以上のことから、今回の商品を選びました。

ただし!互換バッテリーの使用は自己責任!GoProのファームウェアアップデートに伴って使えなくなったという話も聞きます。

また、個体差が激しい場合もあるので注意が必要です。

箱はシンプルながらしっかりした作り。

中国語が全面に押し出されております。

中身は、バッテリー2本、充電器、type-Cケーブル。

付属物追加シリーズやバッテリー3本シリーズなど、よりどりみどり。

Amazon以外で探すとほとんど見つかりません。あっても結構高かったりするので買うならAmazon一択です。

バッテリー2個って言うのが何よりありがたい。

GoProのバッテリーは何個あっても困らない。

バッテリー容量1220mAh、電圧は4.4V。純正バッテリーと同じです。

そう言えば、PSEマークは無いなぁ。

サイズが純正とほんのちょっとだけ違います。

気持ち四角形に近い形状をしています。GoPro本体や充電器には入るので誤差ってところですが。

本体から抜きやすくするためのペロン(正式名ではないw)もちゃんと付いています。

ちょっと固めでプラスチックのような質感で純正バッテリーとは異なります。

こっちの方が高級感がある。・・・高級感は必要ない部分だけどw

充電器もついてきます。

上部には社名のロゴが刻印されています。

蓋を開けてバッテリーを差し込みます。

蓋にはスポンジが貼り付けてあって、蓋を閉めた時のバッテリーとの干渉を防いでいるようです。

が、そもそもバッテリーを入れると蓋が閉まりません。

充電するときには蓋は不要だし、持ち運びの時にってことなんだろうけど、蓋が閉まらなければ何の意味も無い。

何のために蓋が付いているのか分かりません・・・

蓋のスポンジが泣いているぞ。

純正充電器があるのでサブ機として活用しようと思います。

背部にtype-Cケーブルをつなげるコネクタがあります。

USB式の充電で、つなげると青色ランプが点灯します。

充電すると前面にある充電ランプが点灯するので、あんまり意味が無いような気がする。

前面の充電ランプは充電中には赤色、充電が完了すると緑色のランプが点灯します。

なんか色が混じってよくわかんねぇw

商品説明には、充電時間:約1.5時間。充電電圧:4.4V。とありましたが、容量50%の状態から100%までUSB充電で2.3時間かかりました。

0%の状態から満充電にするまでは単純計算で約5時間かかる計算になります・・・

あ、もしかして2本入れたから2倍かかったのかもしれない。

純正バッテリーを互換充電器で充電することもできますし、純正充電器で互換バッテリーを充電することもできます。

充電時間は分かりませんが、充電自体はしっかりできていました。

充電→使用を数回繰り返すことでバッテリーの活性化が図られるようなので現在試し中ですが容量もしっかり表示されていますし、撮影時間も純正品とほぼ同等で使用できています。

2本のうち1本を使用した場合、電源を押してから画面が表示されるまで若干タイムラグが生じます。また、電源を落とすときも電源が切れた合図の通知音が鳴ったあと、画面が消えるまでラグが生じます。

残りの1本や純正品を使用した場合、このような現象は起きないので何らかの不具合が生じているのかもしれません。

今の所、使用には問題無いのでコスパに優れた良い商品だと思います。

今回購入したのは、TELESINの互換バッテリーです。

GoPro純正品が一番安定安心なのでしょうが、バッテリー1本約2,000~2,500円。なかなか馬鹿になりません。

GoProの互換バッテリーは非常にたくさんの種類が販売されています。

ほとんどが中国製品で、OEMなのかなんなのか名前がちょこっと変わっていても性能はほぼ変わらない・・・というものがゴロゴロ転がっています。

レビューを見ても、「今回はあたりでした」「どうやらはずれを引いてしまったようです」などという、いささか物騒な文章も散見されます。

中国製品だから使えなくてもしょうがないというのはどうなんだろうか。安価とは言え金を取って売っているものだろうに。

閑話休題。

数ある互換バッテリーからなぜTELESIN社製を選んだかというと・・・

ひとつめはもちろん値段。

バッテリー2本+充電器で2,999円(2.21現在)と安価な製品です。

ふたつめは評価の数が多く、高い。

Amazonのレビューは正直あんまり信用していないのですが、それでも評価数が多いというのは実績があるということでしょう。

(変な中国製品は明らかにサクラと思われる評価が多数あるものもあります!)

みっつめは純正と電圧が同じ4.4Vである。

わりと3.8Vくらいの互換バッテリーが多いんですよね。純正と同じ方が作動が安定すると思いました。

以上のことから、今回の商品を選びました。

ただし!互換バッテリーの使用は自己責任!GoProのファームウェアアップデートに伴って使えなくなったという話も聞きます。

また、個体差が激しい場合もあるので注意が必要です。

箱はシンプルながらしっかりした作り。

中国語が全面に押し出されております。

中身は、バッテリー2本、充電器、type-Cケーブル。

付属物追加シリーズやバッテリー3本シリーズなど、よりどりみどり。

Amazon以外で探すとほとんど見つかりません。あっても結構高かったりするので買うならAmazon一択です。

バッテリー2個って言うのが何よりありがたい。

GoProのバッテリーは何個あっても困らない。

バッテリー容量1220mAh、電圧は4.4V。純正バッテリーと同じです。

そう言えば、PSEマークは無いなぁ。

サイズが純正とほんのちょっとだけ違います。

気持ち四角形に近い形状をしています。GoPro本体や充電器には入るので誤差ってところですが。

本体から抜きやすくするためのペロン(正式名ではないw)もちゃんと付いています。

ちょっと固めでプラスチックのような質感で純正バッテリーとは異なります。

こっちの方が高級感がある。・・・高級感は必要ない部分だけどw

充電器もついてきます。

上部には社名のロゴが刻印されています。

蓋を開けてバッテリーを差し込みます。

蓋にはスポンジが貼り付けてあって、蓋を閉めた時のバッテリーとの干渉を防いでいるようです。

が、そもそもバッテリーを入れると蓋が閉まりません。

充電するときには蓋は不要だし、持ち運びの時にってことなんだろうけど、蓋が閉まらなければ何の意味も無い。

何のために蓋が付いているのか分かりません・・・

蓋のスポンジが泣いているぞ。

純正充電器があるのでサブ機として活用しようと思います。

背部にtype-Cケーブルをつなげるコネクタがあります。

USB式の充電で、つなげると青色ランプが点灯します。

充電すると前面にある充電ランプが点灯するので、あんまり意味が無いような気がする。

前面の充電ランプは充電中には赤色、充電が完了すると緑色のランプが点灯します。

なんか色が混じってよくわかんねぇw

商品説明には、充電時間:約1.5時間。充電電圧:4.4V。とありましたが、容量50%の状態から100%までUSB充電で2.3時間かかりました。

0%の状態から満充電にするまでは単純計算で約5時間かかる計算になります・・・

あ、もしかして2本入れたから2倍かかったのかもしれない。

純正バッテリーを互換充電器で充電することもできますし、純正充電器で互換バッテリーを充電することもできます。

充電時間は分かりませんが、充電自体はしっかりできていました。

充電→使用を数回繰り返すことでバッテリーの活性化が図られるようなので現在試し中ですが容量もしっかり表示されていますし、撮影時間も純正品とほぼ同等で使用できています。

2本のうち1本を使用した場合、電源を押してから画面が表示されるまで若干タイムラグが生じます。また、電源を落とすときも電源が切れた合図の通知音が鳴ったあと、画面が消えるまでラグが生じます。

残りの1本や純正品を使用した場合、このような現象は起きないので何らかの不具合が生じているのかもしれません。

今の所、使用には問題無いのでコスパに優れた良い商品だと思います。

2019年02月09日

GoPro用ネックハウジングマウントを購入しました!

せっかく購入したGoPro、サバゲー以外でも活用してみたいと思っているのですが、頭にカメラをつけて歩くとかまだまだ理解を得られそうにありませんw

ということで、あまり目立たなそうなネックハウジングマウントなるものを購入してみました。

GoProの純正品ではなく、GliderSportsというブランドのサードパーティ製です。

製品に同封されてきたカタログを見ると、株式会社メイジエという日本の会社がのようです。

この他にもいろんな会社から販売されており、今回購入したものは1,500円程度でしたが、1,000円以下のものも散見されます。

安ければいい高ければいいと言うわけでもないので、精度の違いは試してみるしかないですね・・・

パッケージを開けると、カタログとネックハウジングマウント本体、粗品と書かれたネジです。

ネックストラップには、携帯用のマウントが取り付けられています。

始めは、「これにどうやってGoPro付けるんだよ!」と思ってしまいましたw

こんな感じで弾性を利用してスマホを固定、取り付けることができます。

結構固めなので、そう簡単には落ちないと思います。

なるほど。これはこれで便利かもしれない。

ちょっとバリが見られますが、作りはそう悪くないです。

ただ、レビューでは樹脂パーツが折れたという話も散見されるし、販売元でも脱落防止に別売りのストラップをオススメしたりしているので強度がそうあるわけはなさそうです。

※スマホが割れているのは商品とは関係ありませんw

このパーツはGoPro用のネジで固定されているので、外すことでGoProを取り付けられるようになります。

こんな感じ。

噛み合わせ部分がかなりタイトでネジを差し込むための穴を合わせるのに結構力が必要です。

カメラ本体は逆さになりますが、GoPro本体で自動的に方向を修正してくれるので問題ありません。

またどちらが正面か分かりづらいのですが、形状から見るとロゴが付いたほうが正面になるようです。

ネックストラップの部分も体に当たるほうが平らになっているので間違いないでしょう。

(一部の写真は前後逆になっているものもあります。初めは前後分からなかったので・・・)

初めから付いているノーマルタイプのネジはフレームに少しだけですが干渉し、回しづらいです。

ネイキッドフレームでさえこうなのですからハウジングフレームではさらに干渉します。

粗品として同封されてきたネジを使うと、フレームに干渉せず、かつ非常に回しやすいです。

初めからこっちをメインにした方がいいのじゃないだろうか・・・

試しに撮影してみましたが、角度調整がなかなか難しいです。

どうしてもレンズが上を向いてしまうので、離れている時は良いのですが、近いものを撮影しようとすると見切れてしまいます。

レンズを下に向けようとすると、構造上、体の方に倒すしか無く、そうすることで安定性が損なわれます。

また、走ったりするとカメラが上下に跳ね、胸にぶつかります。

画像も揺れますし、何よりマイクがその音を拾ってしまい雑音がひどいです。

歩くレベルでは問題ありませんが、サバゲーなどの激しい運動には不向きだと思いました。

観光地を散策するなどの用途の場合は頭に付けるのに比べて目立ちづらく使いやすいのではないでしょうか。

2018年11月23日

GoPro hero用収納ケースを購入しました!

GoProをカバンにそのまま突っ込んでいたら、レンズカバーに傷がついちゃったので持ち運び用にケースを購入しました。

Amazonで探すと似たような製品がずらずらーっと出てきますので、よりどりみどりです(;^ω^)

はじめはAmazonが販売しているケースを購入しようと思ったのですが、写真見たら他のと変わらん!値段もあまり変わらん!

ということで、レビュー評価も高く、赤いラインがワンポイントでカッコいい、こちらにしました。

いや、ほんとあんま変わらんわ。

ザ・中華フォント。運動カメラって・・・間違ってないけどさ。

GoPro関連の商品はほとんど中国製だね。大体は安かろう悪かろうのチャイナクォリティ。

でも、かゆいところに手が届く商品が多いのも事実なんだよなぁ。

HSUってどこの会社だろうって調べたら、Hongsun Union Technology Co., Ltd.の略みたい。

中国の広東省にあるみたい。

HSUで調べたら某宗教団体の施設が出てきて、マジで!?ってなったけど、同名なだけだった(;^ω^)

中身は、収納ケースだけ。

今回購入したのは、小サイズ。他に中サイズ、大サイズがあって収納力に違いがあります。

カラーもレッドとグリーンの2種があります。

作りは比較的かっちりしていますが、どことなく脆弱性を感じる作りです。

GoProの社外品アクセサリがたくさん突っ込まれたケースを購入したことがあるのですが、それに近い感じです。

デザイン性は良いですね。他のケースのようにただの箱感がありません。

取手は細くて脆弱そうですが、中身はそう重いものではないので必要十分。

ゴム製の滑り止め付けられていて持ちやすいです。

スライダーは2個付きでこちらも「HSU」の名称が入ったゴム製のカバーが取り付けられていて、デザイン性もよく、開けやすいです。

なかなか凝った作りですが、ジッパー自体はちょっとひっかかる感じがします。そのうち壊れそうw

カラビナが付属していて、バックなどに取り付けることができます。

100円ショップで売っているような、ちょっと安っぽい作りのカラビナなので強度はどれくらいあるのか不安ですが、通常の使用には耐えられそうです。

パカっとな。

上側はジッパー付きのポケット。下側は何もないスポンジに見えますが、切れ込みが入っていてそれを取って収納します。

上側のジッパーポケットはメッシュになっていて、コードなどの小物を入れておくのに最適。

下側のスポンジを丸ごと取るとこんな感じ。

こんな感じで切れ込みが入っているので、収納する場合は各所のスポンジを抜いてやります。

GoPro本体、バッテリー×2、充電器・・・こんな感じで収納できます。

本体はネイキッドフレームやハウジングケースに入れ、マウントを取り付けた状態で収納するとしっかりとスポンジで固定されます。

説明ではすべてのGoProに対応しているようです。

ケースは長辺16.7cmx 短辺11.9cm x高さ 6.1cm、重さ:184gと非常にコンパクトで携帯性に優れています。

GoProだけを持って気軽に撮影・・・という時に良さそうです。

長時間撮影するときはバッテリーが不足しそうなので、バッテリーポケットが4つの中サイズにすれば良かったかな~と思ったけど、充電器に2本突っ込めるし、本体にも1本入れておけるし、そんなに心配するまでも無かったかな。

家で置いておくときもケースがあるといいし、なかなか使い勝手が良さそうです。

2018年11月19日

GoPro hero7用ハウジングケース(社外品)を購入しました!

GoPro用ハウジングケースを購入しました。

そもそもハウジングケースとは何ぞやということですが、wikipediaでは「機械の筐体部品のうち装置などを包んで保護する覆いの部品ことである。」とされています。

GoProではダイブハウジングという名前で、水深60m防水の保護ケースとして販売されていますが、サバゲーマーのボクは被弾対策として導入しています。当たると怖い。

ただ、このハウジングケース。意外と高いんです。

何せ水深60mまで防水機能を維持しなければいけないんだから当然と言えば当然なのですが・・・

純正で買うとこんな感じ。クッソ高い。

定価は6,000円+税なので、これはちょっとプレミア価格ついてるな。

いずれにしろ高くておいそれとは購入できません。ましてや水中撮影するわけでもないのだからw

そこは社外品が豊富なGoPro製品。

社外品で探すと値段は2,000円程度と3分の1に抑えられます。海に潜るわけじゃないのでこれで十分です。

Amazonでハウジングを探すと色々な種類が引っかかりますが、今回購入したのはこちら。

バックドアがオープンなタイプのハウジングケースです。

水に入れるわけでは無いので、

・バックドアがオープン

・集音マイクの部分に穴が開いている

・レンズカバーを取り外さずにそのままGoPro本体に挿入できる

という条件で選びました。ハウジングは数あれど、この時点で上記を満たすケースはこれしか見つけられなかった。

中身はハウジングケース本体、布袋。

レンズカバーを付けたまま取り付けることができました。

純正品だとレンズカバーを取り外してからハウジングケースに入れなければ入れないため面倒くさいです。

その分、レンズの部分がせり出していますが、レンズカバーの取り外しを考えればこちらの方がずっと楽です。

入れづらいということもなくしっかりと収まります。バックドアを締めるのが少しキツイくらいですが許容内。

バックドアはいわゆるスケルトンタイプと言われる密閉されていないタイプ。

ハウジングに入れたままタッチパネルを操作することができます。

頭に取り付けるため、後側から被弾することはほぼ皆無でしょう。

純正品は密閉タイプドアとスケルトンタイプドアの両方が付属しています。

社外品では密閉タイプばかりでスケルトンドアのハウジングは探した時点では見つけられることができませんでした。

両側面もオープンになっていてハウジングを取り付けたまま操作することができます。

サバゲーに使用する身としては被弾の心配もあるし、ここまでは必要なかったかな。

下の写真。オープンになっている電源の上に小さい丸い穴があります。これは集音マイクの部分に穴が開いているのです。

ただでさえ集音マイクの性能があまり良くないGoPro。

ハウジングを付けると密閉されて音声は壊滅的な状態になってしまいます。

焼け石に水程度でしょうが、この作りは非常にありがたいです。

社外品は総じてコスト面では優れているものの、機能面では純正品に劣っていることが多いです。

しかし、この製品は、被弾を防ぎながら、バックドアがオープンになっていることでタッチパネルを操作でき、集音マイクの部分に穴が開いていることと相まって集音力が向上。そして、カメラ本体のレンズカバーを付けたままハウジングに入れることができる・・・

サバゲーで使うには最適なハウジングケースなのではないでしょうか。

2018年11月13日

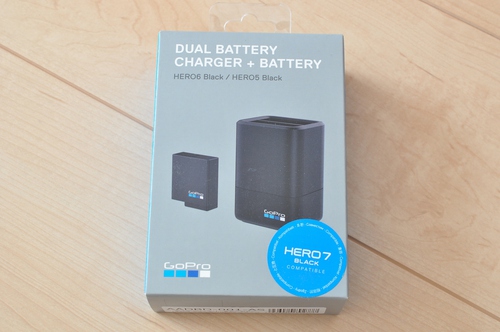

GoPro デュアル バッテリー チャージャーを購入しました!

GoPro hero7、評判良いみたいですね。

ドローン事業の失敗(?)で結構厳しかったみたいですが、hero7は売れ行きが良いようで、ネットニュースにもなっていました。

今回、購入したのは充電器です。

本体にケーブル繋いでUSB経由で充電できるのですが、いかんせん遅い&場所を選びます。

ウェアラブルカメラなのだから身軽にカメラひとつで、と行きたいところですが、GoProはまぁバッテリーの持ちがすこぶる悪い。

綺麗な画像を動画で残しておくのだから仕方のないことかもしれませんが、バッテリー1本1時間(環境によって異なります。大体の話。)

外で撮影する人はある程度長回しすることが多いと思うので、なおさらバッテリー問題がつきまといます。

以前は社外品のバッテリーを使用していましたが、「何とか使えるけど・・・」という感じだったので、割高になるのは仕方ないけど安心安全な純正充電器にしました。

裏面。

なんか漢字やらハングル語やら中国語やらで本当に純正なのか疑ってしまいます・・・(;^ω^)

hero7対応ですよシール添付。

hero5、hero6、hero7と互換性があります。

中身は、デュアルバッテリーチャージャー本体、ケーブル、バッテリー、取扱説明書。

お値段は、定価6,480円(税込)!高い!

しかも、hero7の売れ行きが好調のせいか、充電器自体品薄らしく顕著な割引がありません。

そもGoPro製品自体あまり割引販売しないんだとか。

値段もコロコロと変わります。あまり高いときには買わないほうがいいかも・・・でもそういうときに欲しくなるんだよねぇw

まぁ、2,500円の純正バッテリーが付属してくると思えば妥当・・・いや、高いわ。もっと安くしてよ。

今回はAmazonポイントがあったのでそれをフル投入して購入しました。6,134円也。

充電器本体は思ったより小型で軽量。デザインもシンプルでカッコいいです。

デザインがカッコよくても性能には影響はありませんがw

底部はゴム質のパッドが貼り付けられていて滑り止めの役割を果たしています。

USBコネクタは側面にあります。最近流行りのUSB-Cタイプに対応しています。

デュアルバッテリーチャージャーの名のとおり、バッテリーを2個同時に充電することができます。

付属してくるのはケーブルだけなのでコンセントヘッドは自分で用意しなければなりません。

スマホだったりタブレットを使用している人は一家に一個くらいあるのではないでしょうか。

充電状態はLEDランプでお知らせしてくれます。

黄色が充電中。緑色が充電終了です。

何回も言いますが充電器のくせに高い!(しつこい

ただ、純正品という安心感はプライスレスですなぁ。

前に使っていた社外品の充電器はあまり性能が良くなかったので、ちゃんと充電しているのか疑問でした。

とりあえず、GoPro hero5以降の所持者であれば持っていた方が良いのではないかと思う一品です。

次バッテリーを買うとしたら社外品にすると思うけどw

ドローン事業の失敗(?)で結構厳しかったみたいですが、hero7は売れ行きが良いようで、ネットニュースにもなっていました。

今回、購入したのは充電器です。

本体にケーブル繋いでUSB経由で充電できるのですが、いかんせん遅い&場所を選びます。

ウェアラブルカメラなのだから身軽にカメラひとつで、と行きたいところですが、GoProはまぁバッテリーの持ちがすこぶる悪い。

綺麗な画像を動画で残しておくのだから仕方のないことかもしれませんが、バッテリー1本1時間(環境によって異なります。大体の話。)

外で撮影する人はある程度長回しすることが多いと思うので、なおさらバッテリー問題がつきまといます。

以前は社外品のバッテリーを使用していましたが、「何とか使えるけど・・・」という感じだったので、割高になるのは仕方ないけど安心安全な純正充電器にしました。

裏面。

なんか漢字やらハングル語やら中国語やらで本当に純正なのか疑ってしまいます・・・(;^ω^)

hero7対応ですよシール添付。

hero5、hero6、hero7と互換性があります。

中身は、デュアルバッテリーチャージャー本体、ケーブル、バッテリー、取扱説明書。

お値段は、定価6,480円(税込)!高い!

しかも、hero7の売れ行きが好調のせいか、充電器自体品薄らしく顕著な割引がありません。

そもGoPro製品自体あまり割引販売しないんだとか。

値段もコロコロと変わります。あまり高いときには買わないほうがいいかも・・・でもそういうときに欲しくなるんだよねぇw

まぁ、2,500円の純正バッテリーが付属してくると思えば妥当・・・いや、高いわ。もっと安くしてよ。

今回はAmazonポイントがあったのでそれをフル投入して購入しました。6,134円也。

充電器本体は思ったより小型で軽量。デザインもシンプルでカッコいいです。

デザインがカッコよくても性能には影響はありませんがw

底部はゴム質のパッドが貼り付けられていて滑り止めの役割を果たしています。

USBコネクタは側面にあります。最近流行りのUSB-Cタイプに対応しています。

デュアルバッテリーチャージャーの名のとおり、バッテリーを2個同時に充電することができます。

付属してくるのはケーブルだけなのでコンセントヘッドは自分で用意しなければなりません。

スマホだったりタブレットを使用している人は一家に一個くらいあるのではないでしょうか。

充電状態はLEDランプでお知らせしてくれます。

黄色が充電中。緑色が充電終了です。

何回も言いますが充電器のくせに高い!(しつこい

ただ、純正品という安心感はプライスレスですなぁ。

前に使っていた社外品の充電器はあまり性能が良くなかったので、ちゃんと充電しているのか疑問でした。

とりあえず、GoPro hero5以降の所持者であれば持っていた方が良いのではないかと思う一品です。

次バッテリーを買うとしたら社外品にすると思うけどw

2018年11月11日

GoPro用保護フィルムを購入しました!

GoPro hero7用に保護フィルムを購入しました。

タッチパネル対応のバックモニタの指すべりがすこぶる悪かったため保護は二の次、操作感の向上を一番の目的としています。

Amazonで探してレビューが良かったものを購入しました。

説明見ても付属品がちょっと違うだけでほとんど同じなんだもん。

内容物は、バックモニタ用保護フィルム×2、レンズ用保護フィルム×2、レンズカバー×2、洗浄紙+布×2です。

1,000円でこの内容は文句のつけようもありません。

レンズカバーはシリコン?ラバー?いずれにしろ柔らかな素材です。

ついでだったのであまり期待していなかったのですが、まぁ使えます。

そもそも通常状態でレンズカバーが付いているから正しく言えばレンズカバーカバーですねw

方向性があって突起の部分が上になるように装着します。

そうしないとこのように隙間ができてうまく取り付けることができませんでした。

レンズ、フィルム貼った後。

バックモニタ、フィルムを貼る前。

バックモニタ、フィルム貼った後。

ちょっとサイズが小さいのでジャストフィットとは言えませんが、これくらいは無問題。

気泡が入っても押してやりながら追い出すことで綺麗に貼り付けることができました。

フィルムは9H硬度のハードタイプです。

タブレットに貼ろうとして失敗、もう一度貼り直そうと剥がしたらバッキバキに割れてしまったことがあってあまりいい思い出がありません。

幸い、サイズが小さいのでズレても貼り直すことができました。

厚みも0.3mmということで違和感なく使用することができました。

バックモニタの指すべり問題はあまり改善されたとは言えませんが、モニタに指紋などの汚れが直接つかなくなっただけでも良しとしますか。

この商品には前面のサブモニタに付けるフィルムは付いてきませんので、100円ショップで携帯用のフィルムを買ってきて貼り付けています。

その際にもハードタイプを購入してしまい、サブモニタのサイズに合わせようとハサミで切ったら、案の定粉々になってしまいました・・・w